ARCHIVE

박형렬의 파노티시즘적 사진전술

최연하(독립큐레이터)

풍경사진은 공간의 조직체계라는 차원에서 이해되어야만 한다.

그 공간을 누가 소유하고 있고 누가 이용하고 있는지,

어떻게 만들어졌고 어떻게 변형되었는지를 묻지 않으면

풍경사진의 의미를 알 수 없다.

– J.B. 잭슨

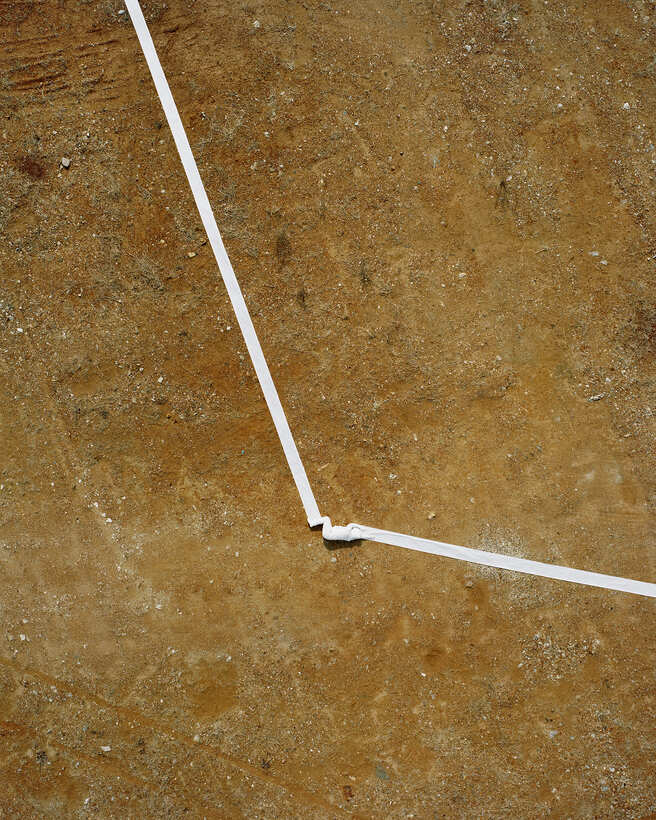

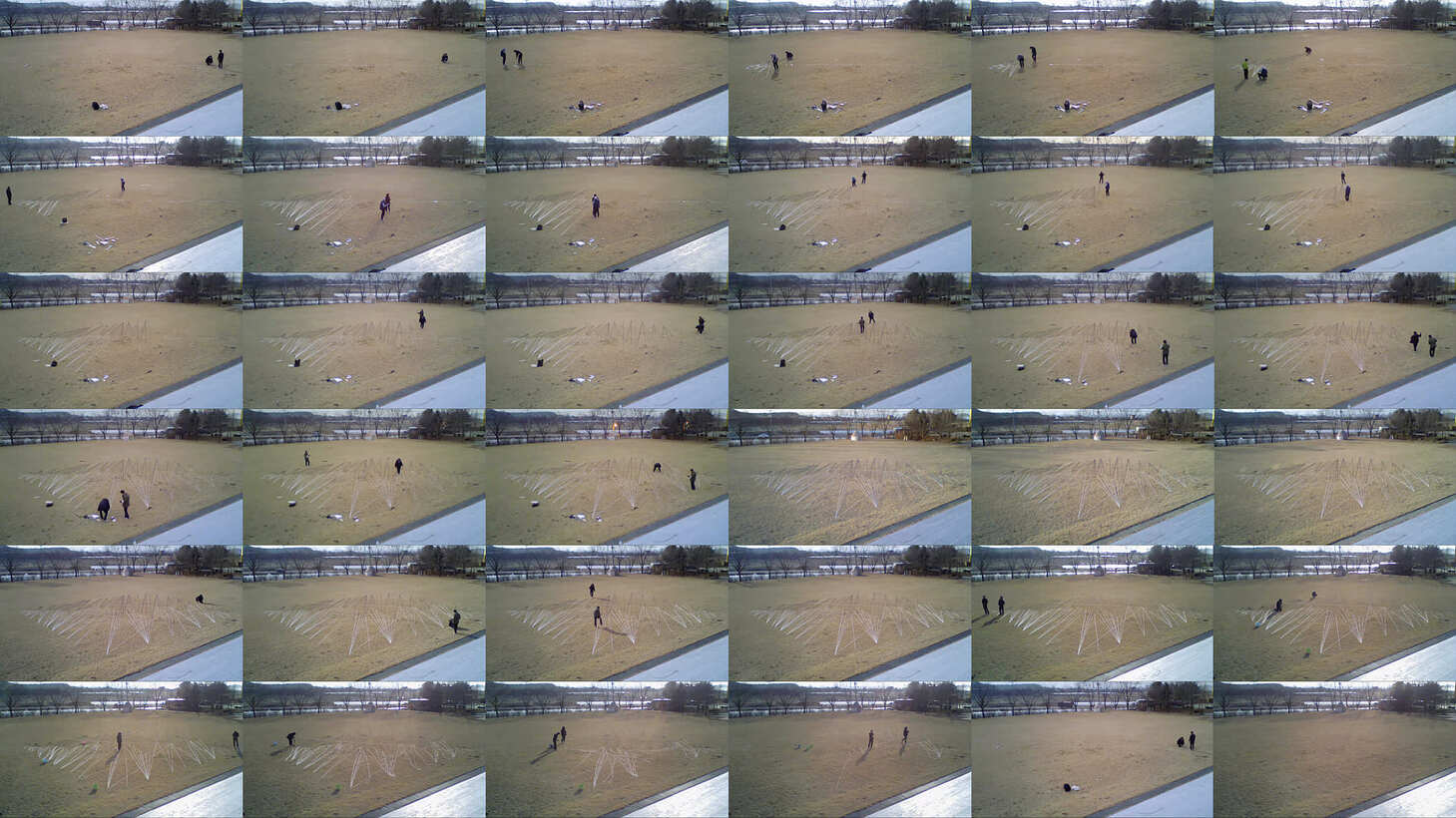

풍경과 풍경을 조직하는 권력과의 관계를 사유해 온 박형렬이 여섯 번째 개인전, 를 개최하게 되었다. 그동안 땅과 땅을 둘러싼 인간의 욕망을 가시화하는데 사투를 벌여온 그의 수고로운 노동은 이번 전시에서 높은 밀도와 정교한 형식을 갖추며 2009년부터 꾸준히 발표한 박형렬식의 소위, ‘땅 프로젝트’의 한 결과를 제시하게 되었다. 그에게 ‘땅’작업은 여러 함의가 있다. 땅은 작업의 시원이 되는 장소이면서 동시에 작업자의 미덕이라 할 만한 ‘삽질’의 여정을 심어 준 계기이다. 거시적으로는 사회경제적으로 늘 문제를 발생시킨 우리의 땅에 대한 화두를 제시하고 있고, 작가로서 풍경사진을 탐색하는 사진적인 고민을 개진해 가니, 그에게 ‘땅’은 작업의 시작과 전 과정을 담보하는 전경이고 후경이라 할만하다. 박형렬은 권력의 작용 지점이자 저항의 공간으로서 ‘땅’을 개념화하고 일상적 실천의 행위를 분석하면서 새로운 풍경을 선보이고 있는데, 파놉티시즘(panopticism)의 형태로 포착하고자 하는 그의 사진적 전술에 주목할 필요가 있다.

주지하다시피 풍경사진에 기대는 보편의 정서는 낭만적이고 목가적이거나, 자연의 신비로움을 영구적으로 보존하는 시간을 초월하는 영역이 주를 이루었다. 그렇기에 자연을 변형시키거나 왜곡해서 촬영하는 것보다, ‘자연 그대로의 자연’ 풍경을 발굴해서 기존의 예술사적 모델에 맞게 보편의 규범을 찾아 촬영하는 것이 상례였다면, 박형렬은 ‘땅-풍경’을 통해 도시계획이나 건축, 부동산 경제와 지리학 등 땅과 인간과의 관계를 점검하는 일에서 그 가치를 찾고 있다. 인간이 땅에 행한 끝없는 ‘DIG AND COVER(파고 덥기)’에 의해 만들어진 역사적 구조물이 바로 ‘땅의 풍경(Land-Scape)’이라는 것이다. 그러므로 그의 사진에서 땅을 둘러싼 쟁점을 살피는 일은 중요해진다. 땅을 ‘캡춰capture’하고, ‘리마크remark’하고 땅의 ‘형세figure’를 보기 위한 박형렬의 작고 느리고 길고 반복적인 행위는, 기본적으로 땅의 속성에 닿아 있기도 하다. 그러한 행위를 통해 땅을 지배함으로써 영속을 꿈꾸는 인간의 욕망에 대한 ‘발언remark’을 시도하며 ‘수치figure’화 되어 온 땅의 형세를 멀리서, 가까이에서 다시 보게 하면서 땅을 다스려온 인간의 시각을 역설적으로 반영하고 있다.

좀 더 주목할 세목은, 그의 사진이 기존의 풍경사진이 지향하는 고상하고 아름답고 장대함을 갖춤과 동시에 문화적 텍스트를 강력하게 품고 있다는 것이다. 땅에 반영된 인간의 가치와 행동을 취사선택하고 재구성하여 하나의 텍스트를 이루고 있는데, 실상은 아무런 설명도 하지 않고 있다. 사진은 결코 말을 하지 않기에, 사진 속의 텍스트는 오로지 해독하는 자의 몫이라고 할 수 있다. 작가의 의도와 땅-풍경 사이에 얽혀 있는 의문들은 한 컷의 사진을 만들기 위한 그의 지난한 여정만큼이나 두텁다. 박형렬의 수행적 사진(performative photography)의 힘과 형식의 유희가 설득력을 얻게 되는 것도, ‘쓸데없는 짓’처럼 보이는 행위에 수고로움이 집적되어 있다는 것이다. 어쩌면 나약하고 무의미해서 무엇도 포획하지 못하고 발언하지 않는 것 같은 이 반복되는 유희는 우리가 경험하는 일상의 모든 시스템에 저항하는 전유의 방식이라 할만하다. 박형렬은 무의미한 ‘쓸데없는 짓’을 통해 자신이 경험하고 있는 상황과 사회적 풍경에 대해 다양한 질문을 제기하고 있다. 작가의 사소한? 유희가 ‘사건’이 되는 이유이다. 누구에게도 피해를 주지 않는 방식으로 은밀하게 자신만의 놀이를 고안해 냈는데, 그 메시지가 강력한 것도 같은 선상에서 이해된다.

그동안 버려진 화분들을 모아 공공의 장소에 자신만의 정원을 가꾸거나, 공터의 땅을 파거나 덮기를 반복하고, 때로는 비닐이나 천으로 땅을 감싸고, 실로 땅에 드로잉을 해 온 그의 사진 행위들은 미셀 드 세르토 (Michel de Certeau)가 말한 ‘전술trace’이나 ’쓸데없는 짓 하기faire de la perruque’로 설명될 수 있을 것이다. 그런데 그의 시선은 도시공간에 일상화된 CCTV의 시각처럼, 높은 곳에서 관찰하는 타자의 시선이다. 파놉티콘적 근대 권력의 전략을 벗어나는 미시적 실천들을 탐구할 수 있는 이론적 방법론과 실례를 제시해 온 세르토가 근대 권력의 작동 방식으로 제시하는 파놉티시즘(panopticism)은 제레미 벤담의 파놉티콘 원리에서 가지고 왔다. 크레인을 타고 높은 곳으로 올라가 대상을 바라보고, 판별하며, 공간을 구획 정리하며 촬영한 박형렬의 시각은 응시의 대상이 되는 모든 행위들을 담론의 대상으로 구성하며 조직하는 시선이라 할 수 있다. 박형렬은 자신을 대상과 분리시켜, 대상에 대한 지식을 새롭게 구성하고자 하는 시점(view-point)의 중심에 스스로를 위치시킨다. 이러한 조망은 오늘날 ‘땅따먹기’를 하는 도시계획자의 시선과도 중첩된다. 땅을 앎의 대상으로 설정하고 이에 대한 지식을 축적함으로써 땅을 포섭해 온 근대 권력의 시선인 것이다.

르네상스 이후 공간의 합리적 재현기법이라 할 수 있는 선원근법을 잘 구현한 카메라의 시점처럼, 파놉티콘의 형태로 수렴해낸 박형렬의 풍경-전술은 이 지점에서 중요해진다. 파놉티콘적 응시는 모든 것을 감독하고, 타자의 공간을 대상화하고 담론화해 온 권력의 시선이자, 그간 땅을 점유해 온 자본의 파놉티시즘적 작동원리이기 때문이다. 자본의 권력에 맞서 일상의 보이지 않는 실천을 통해 자본과 권력에 포섭되지 않는 어떤 가능성에 주목한 세르토의 전술처럼, 박형렬은 땅위에 새로운, 무모한 지도를 그리며 부드러운 저항을 시도한다. 권력의 원근법이 도시를 구획한다면, 박형렬의 파놉티시즘적 시각은 마치 ‘훈육을 피하기 위해 훈육이 행사되는 밖으로 나가지 않으면서 다양한 형태, 저항, 고집스러운 조치들을 추적하여 일상적 실천과 체험의 공간, 도시의 불안한 친숙성에 관한 이론을 전개하고자 한다.”는 세르토의 실천의 영역에 닿아있다.

땅을 찾아 긴 시간을 헤맨 그에게 사람의 관리에서 벗어나 있거나, 사람으로부터 버려진, 그래서 폐허가 된 공터는 매혹적으로 다가왔을 것이다. 땅과 조우(encounters)하고 땅을 연결(connections)하고, 그리고 사유의 선(line of thought)을 접고 펴는 것을 유도하여 또 다른 되어감(another becoming)과 도주선(line of flight)을 촉구하고 있는 그의 땅-풍경 사진은 확실히 견고한 탈주를 보여주고 있다. 특히 인간과 땅의 이질적인 관계들을 구축함으로써 본질보다는 정황과 상황을 제시하며 사진과 설치, 조각과 퍼포먼스를 넘나들고 그 중간-중간의 의미들을 놓치지 않고 있는 점은 박형렬 사진의 특장이라고 할 수 있다. 그의 느리고 긴 여정은, 자본주의 질서 자체를 드러내면서 그 배치를 어떻게 바꿀 수 있을까(결코 바뀌지 않는다 하더라도), 그 관계망에 대한 색다른 고민을 윤리적이고 미학적인 방식으로 풀어내며 새로운 풍경사진의 가능성을 예고한다.

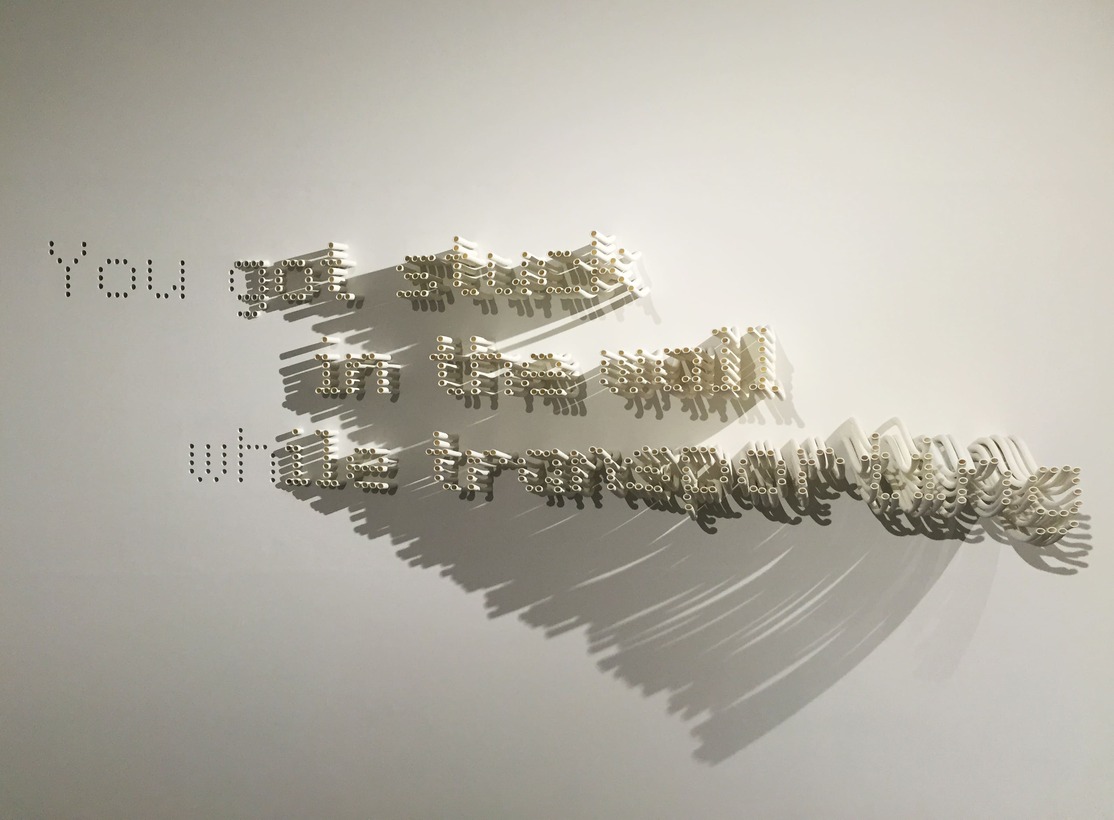

넌 벽에 박혔어 YOU GOT STUCK IN THE WALL

안옥현, 김병규

넌 벽에 박혔어 YOU GOT STUCK IN THE WALL

안옥현, 김병규

“늘 자네는 감정이 과대평가 되고 있다고 말해왔지. 그러나 말일세 감정은 과대평가 되고 있는 게 아니라, 너무나 오랫동안 잊혀 왔다네.”

미센 먼지가 심하던 늦은 봄 일요일 아침 혼자 서울로 올라오는 기차 칸에서 문득 이 대화가 생각났다.

(기억하고 있던 대화내용이 맞는지 확인하기 위해 인터넷을 검색해 보니 역시 기억에 오류가 있었다.

“감정이 과대평가 됐다고 했지. 다 헛소리야. 감정이 전부야.

(You say that emotions are overrated. But that’s bullshit. Emotions are all we’ve got)”

그러나 “감정이 전부”라는 말보다 “감정이 오랫동안 잊혀져 왔다”는 기억 속의 말이 더 낭만적 울림이 있어서 수정하지 않고 그대로 쓰기로 했다. 어차피 기억이란 주관적이고 감상적인 오류를 늘상 범하니까. )

파올로 소렌티노(Paolo Sorrentino)의 영화 에서, 과거 잘나가던 젊은 시절처럼 다시 한번 좋은 작품을 만들기 위해 고군분투하는 한 늙은 영화감독이 그의 친구인 은퇴한 거장 지휘자에게 이런 말을 한다. 그리고나서 서슴없이 베란다로 성큼성큼 걸어가더니 창 밖으로 몸을 던진다.

2-3 초의 정적 이후 밖에서 사람들 비명이 섞인 소란스런 소리들이 들려오고 방안에 홀로 남겨진 친구는 그제야 오열하기 시작한다. 그의 억눌려진 흐느낌, 오열하는 몸의 흔들림처럼 감정이란 단어가 그렇게 내 안에서 흔들거렸다.

감정. 새삼 내가 감정을 얘기하자고 하는 게 어쩐지 하찮으며 불필요한 듯 여겨진다.

그러나 오늘날의 감정이란 것은 과대평가되면서 대량생산되고 과잉되며, 그것은 또한 포르노처럼 전시되고 빠르게 소비되고 있는 것은 분명하다. 감정은 그렇게 역설적으로 잊혀져 가고 있다.

김병규와 안옥현은 영화 에 나오는 늙은 영화감독처럼 소위 좋은 작업을 위해 고군분투하는 서로의 모습을 16년 넘게 지켜봐 왔다. 잘나가는 작가는 분명 아닌 우리들은 전시제목 «YOU GOT STUCK IN THE WALL» 처럼 어쩌면 스스로 어딘가에 갇혀 있는지도 모른다.

둘의 작업을 여기 한곳에 집어넣고 그 둘을 묶는데 감정이란 단어는 부적절하다. 또한 미술계의 여타 전시들처럼 여기에는 철학적 맥락과 비평적 담론은 없다. 그저 감정과 감각만 표면에 있다. 우리는 그 감정을 농담처럼 한번 던져본다.

un_seen

성민화 Min Hwa Sung

그가 본 것, 보이(지 않)는 것

현지연

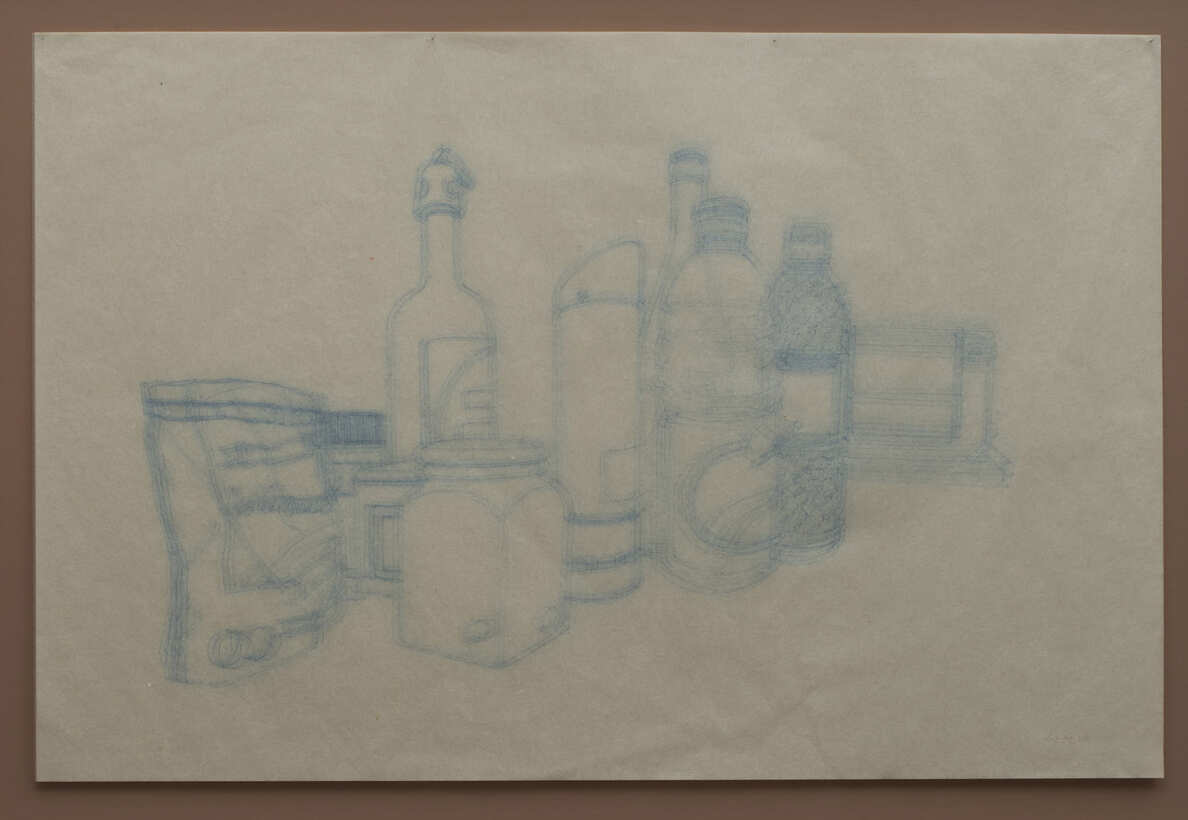

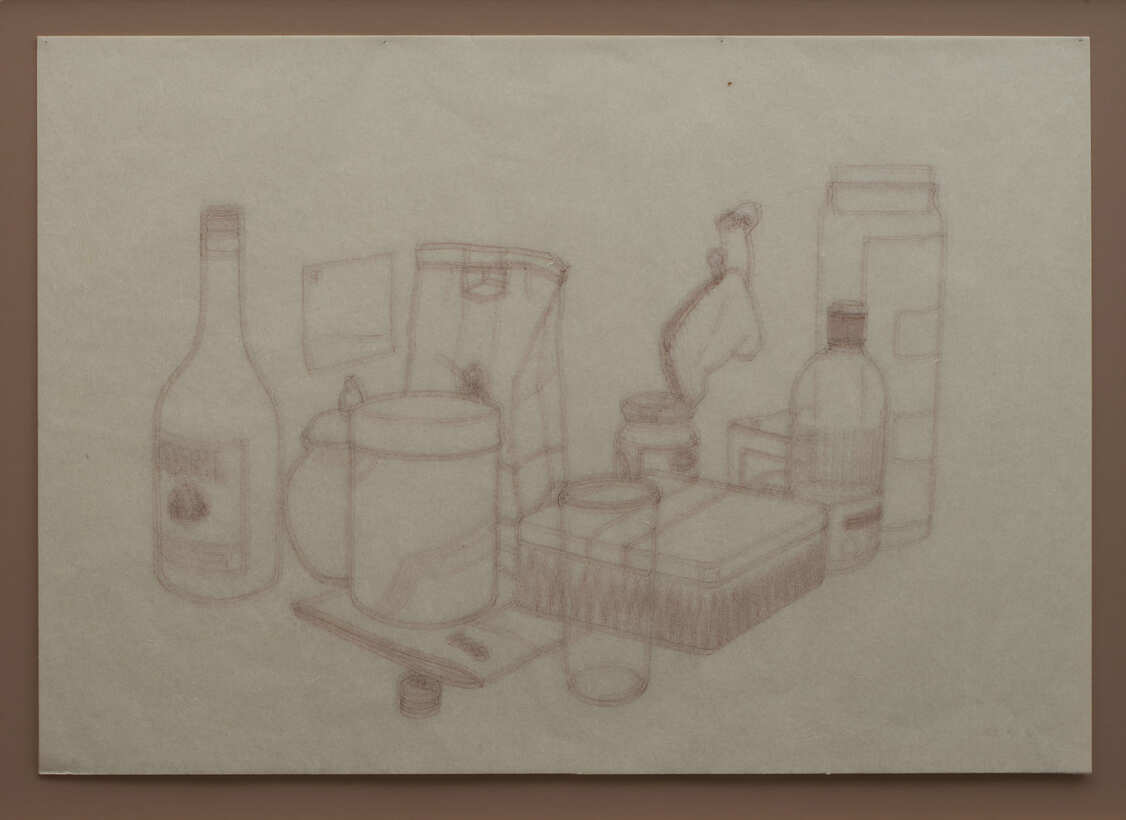

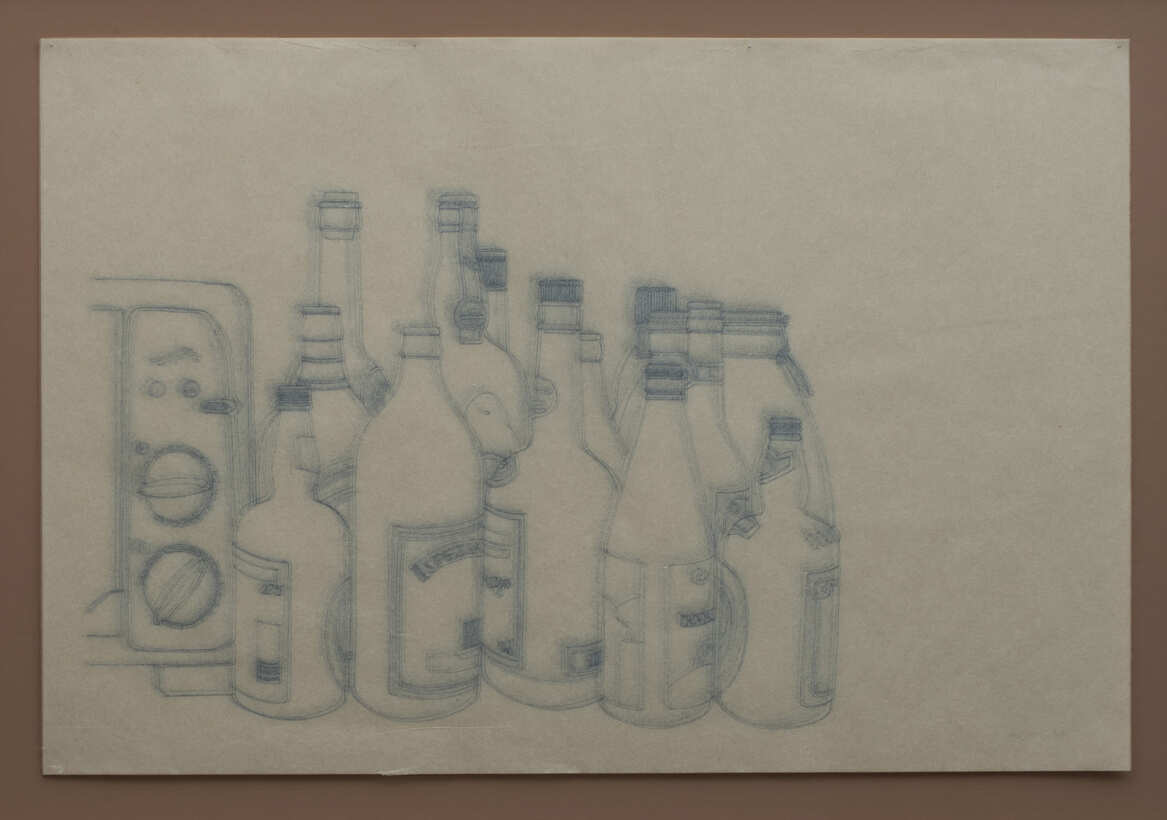

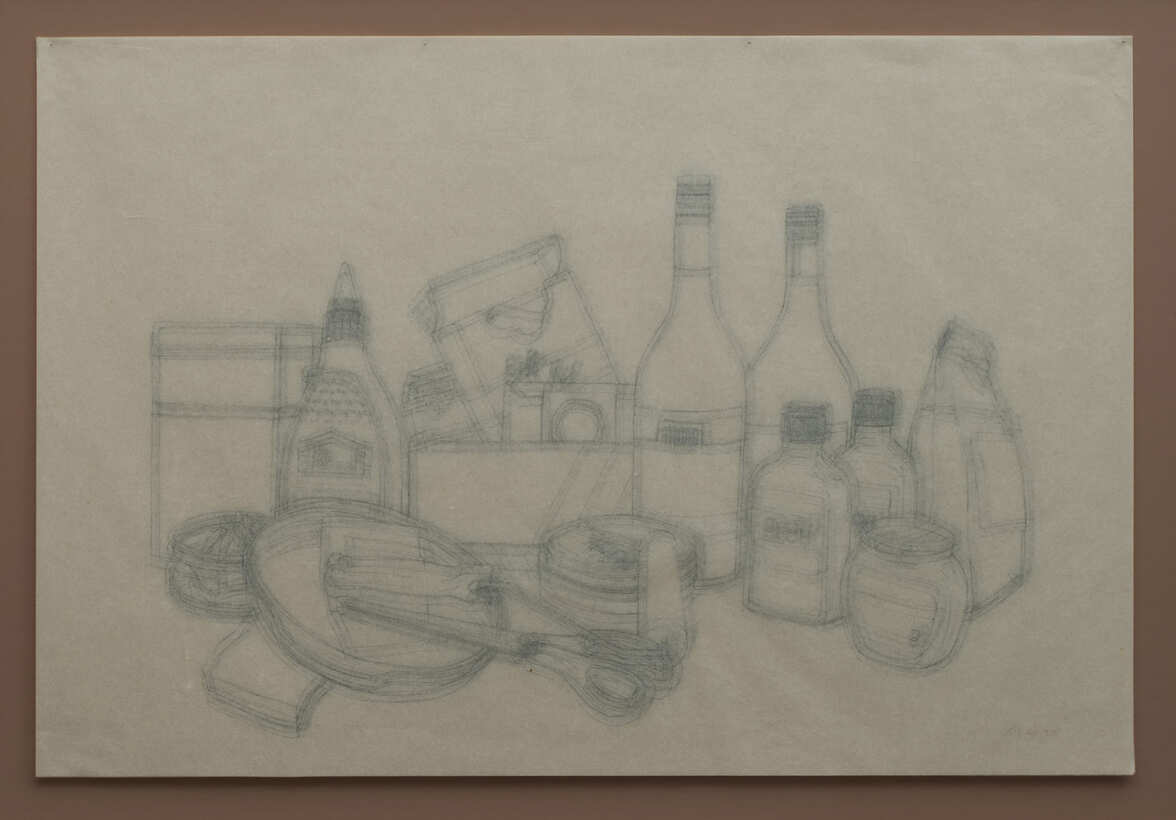

작가는 눈이 가는데로 그림을 그린다. (그린다는 것은 적절한 표현은 아닐지라도 우선 그렇게 말하고는) 눈이 닿는 곳에, 멈춘 곳에 있는 것들을 그린다. 아마도 이것이 작가의 드로잉적인 작업에서 공통적이고 지속적으로 유지되는 한 가지 요소일 것이다. 보이는 그대로 그려진 대상들은 정교하게 재현적이고 사실적이지만, 간결한 드로잉 선은 대상들에서 기표의 힘을 약화시키고, 대상은 부분적으로만 그려져 어떤 것도 조망된 전체를 이루지 않는다. 작가의 눈과 신체는 그가 그린 대상들, 아니 차라리 장면들과 그리 멀리 있지 않다. 오히려 그의 눈과 신체는 종종 장면들 안으로 들어가기도 하면서 그의 시각적 전망을 너무나 사적인 시선으로 만들고, 시각의 투명성을 방해한다. 시각의 투명성은 데카르트적 주체로서 보는 주체가 확보하고자 하는 것이고, 기하학적 원근법이 가능하다고 생각했던 어떤 것이다. 성민화의 작업에서 시각의 근접성은 그러한 투명성을 방해하고, 초월적이고 추상적인 시각 주체이자 관찰자로서의 스스로의 지위를 흔들리게 한다. 그 결과 그의 시선은 종종 매우 협소한 부분에 집중되고, 추상적 관찰자라면 포기했을, 비워냈을 구체적인 시공간 안에 위치하기도 한다. 이는 육화된 시선이자 동적인 신체의 감각이다. 예를 들어 이전의 전시 『Walk』나 『Visit』에서 보여주었던 작업들에서 이 움직임의 느낌, 신체가 세계 내에 있는 느낌은 더욱 강화되어 나타난다. 대상들은 작가가 집 밖으로 나가는 과정 중에 있는 것처럼(「Way Out」, 2008), 혹은 나가자마자 길모퉁이를 돌면서 만나는 건축물처럼(「Turn Left」, 2015), 처음 본 낯선 곳의 대성당처럼(「Erstes Bier」, 2013) 관찰자를 이동 경로 안으로 끌어들인다. 그러나 물론 그가 대상 세계를 완전히 조망하고 통제할 수 있는 시선을 포기했을지라도, 그의 시선이 아무리 근접하다고 할지라도, 작가의 신체와 세계 사이에는 거리가 존재한다. 「Temporary Home」(2010)이나 「Carrousel」(2015)과 같은 작업에서 그의 시선은 외적인 거리를 분명하게 유지하고, (결코 클로즈업 되거나 강조되지 않은) 사물들은 객관적 형태로 존재한다. 그것은 바라보기를 가능하게 하는 거리이고, 대상을 나와 분리시킬 수 있는 거리이다. 이러한 거리를 완전히 없애는 것은 불가능하다. 그런데 길게 붙여진 장면들은 그것이 마치 시공간의 연속성을 보장하는 것처럼 보일지라도, 스틸 사진처럼 잘려지고 붙여져 관찰자의 시공간을 분열하게 만든다. 거기에는 수학적으로 정량화할 수 없는 시선의 움직임이 발생한다. 시공간의 분열은 16세기나 17세기 고전적 회화가 구성했던 시선의 정해진 움직임과 궤도와는 다른 시각의 움직임을 요구한다. 중요한 것은 고정된 눈이 아니라 스스로를 드러내는 것을 망설이지 않으며 사물 사이 사이 끼어들고, 빠져 나가는 눈의 움직임이다. 이 움직임이 보는 주체를 그림의 시각장 속에 사로잡히게 하는 것은 아닐런지.

여기서 우리는 작가가 세밀하게 그려내는 대상의 세부적인 것에 대해 생각해 볼 필요가 있다. 미술사학자인 다니엘 아라스Daniel Arrasse는 디테일이 전체의 부분인 동시에 디테일을 만들어 내는 사람의 행동의 흔적 내지 결과이기도 하다는 점을 강조한다. 그는 “디테일은 사물을 ‘나누는’ 주체를 전제한다”고 오마르 칼라브레제Omar Calebrese를 인용한다. ‘나누는 주체’란 아마도 사물에 대한 자기 충족적이고 동일적인 이상을 분열시키는, 재현 주체이자 지각 주체인, 디테일을 생산하는 주체의 행동을 강조하고, 바로크주의가 발현시켰던 주관주의적 시각체계의 관계를 환기시키는 것일 수 있다. 이러한 주체가 전제되자, 사물은 주체와의 관계 안에서만 파악되고, 나누어진 사물 사이 사이 간극은 드러난다. 나누는 행위는 사물과 주체를 구분될 수 없는 형태로 나누는 것, 나눌 수 없는 것을 나누는 것이어야만 한다. 물론 부분의 합이 전체가 아닐때 일어나는 ‘빈 공간에 대한 공포’는 그 간극을 메우려는 시도를 계속하게 하지만, 나누는 주체는 그 간극이 메워지는 것을 방해하는 일종의 사건으로 존재한다. 아라스는 이 두 운동을 그림의 계기, 창조의 계기, 지각의 계기라고 부른다. 따라서 세부적인 것은 “그림 속에서 사건을 일으키며 강력하게 시선을 붙들어 [그림 속에서 이미] 구성되어 있는 시선의 경로를 동요시키는 경향이 있는 계기이다.” 경이로움을 일으키는 디테일에 관찰자는 종종 매혹되며 시선의 경로를 잃을 위험에 자발적으로 스스로를 노출시킨다. 성민화의 작품에서 보여지는 세부적인 묘사에 대한 탐닉 역시 시선의 경로이탈 계기가 된다. 「Walking MC」(2013)의 세부적인 묘사는 길을 가다 시선을 사로잡혀 멈추게 만드는 것들이 되고, 「Window on exhibition」(2016)에서 열린 창문 밖의 세밀함은 전시장에서 봤던 것을 모두 망각하게 하는 -이탈에 노출되고, 시각장에 사로잡히는- 어떤 것이 된다.

그런데 성민화의 작업에서 나타나는 섬세함과 정교함은 매우 비인간적이고 기계적인 과정의 결과이다. 이것이 그의 그림을 단순히 그렸다고 말하는 것을 망설이게 하는 것이지만, 동시에 그것이 마치 인공지능을 탑재한 기계기술의 결과물도 아니라는 점을 우선 강조해야 할 것이다. 그의 작업은 대개의 경우 작가의 순수한 신체적 노동(노동이라는 말의 사용이 정당한가는 유보하고)의 결과처럼 보인다. 많은 질문들은 그가 얼마나 시간을 투자하고 노력했는가에 맞춰지거나, 기계적으로 보이지 않는 외양을 위해 왜 기술을 사용하는지에 의문을 갖는다. 그러나 그의 정교한 선이 작가가 사용하는 다양한 매체support로 옮겨지기 위해서 기술의 사용은 매우 유용할 뿐만 아니라, 기계적인 반복은 작업을 단순한 재현에서 벗어나게 하는 계기가 된다. 작가는 편집증적으로 섬세한 과정들을 반복한다. 드로잉을 하고, 디지털 기술을 사용하여 그것을 복제하고 화면에 구성하고, 매체에 적절하게 신체적이거나 기술적인 방법을 통해 가시화한다. 이 과정에서 손으로 그린 드로잉을 그대로 전사하는 기계의 가능성이 무궁무진할지라도 “기계는 결코 신체적 역량의 단순 복제품이 아니다.” 레이저컷은 작가의 손보다 더 섬세하게 작가의 드로잉을 반복하고 생산한다. 기계는 신체적 행위로 그려진 선의 흔적을 그대로 갖고 있으면서 동시에 신체적 행위를 넘어서는 섬세함, 기술로만 가능했던 섬세함을 가지고 재현한다. 기술의 반복 운동은 대상을 동일한 것으로 재생산하는 단순한 도구적 과정이 결코 아니다. 그것은 단순한 재현을 넘어서는 기계적인 제스쳐, 모방을 넘어서는 미메시스의 움직임, 재현이자 재현을 넘어서는게 하는 어떤 것이다.

전시 『보이_지않_는』은 보이지 않는 것을 드러내는 것에 대한 예술의 오래된 물음을 반복한다. 비가시적인 것을 가시화하기 위해 예술은 상상력을 동원하고, 인식론적 눈을 동원하고, 기술과 기교를 동원한다. 칸트는 비가시적인 것에 대한 물음을 이성에 종속시킴으로써 그것을 사유의 문제로 이동시켰지만, 그것은 오히려 사유와 시선의 불완전성과 불가능성만을 드러냈을 뿐이다. 예술은 분명 비가시적인 것을 가시적인 것으로 만드는 탁월한 방법이지만, 동시에 비가시적인 것은 상상력으로든 사유로든 완전하게 해소될 수 없는 것이다. 이런 오래된 물음 사이에서 성민화의 전시가 우리를 당황스럽게 하는 것은 작가가 선택한 대상들이 너무 잘 보이는 사물들이라는 사실이다. 일상적인 사물이라는 것이 과도하리만큼 강조되는 그것들은 비가시적인invisible 것(예를 들어 영혼이나 자유와 같은 추상적인 것)과는 다른 것처럼, ‘연필꽂이에 영혼이 있어요’라는 순진한 진술과도 다른 것으로 보인다. 그렇다면 작가가 전시 제목에 언더바를 사용해 『보이_지않_는』이라고 멈칫거리며 말하는 것은 무엇일까? 우리는 작가가 사물과 어떤 관계를 갖는지 상상해 볼 필요가 있다.

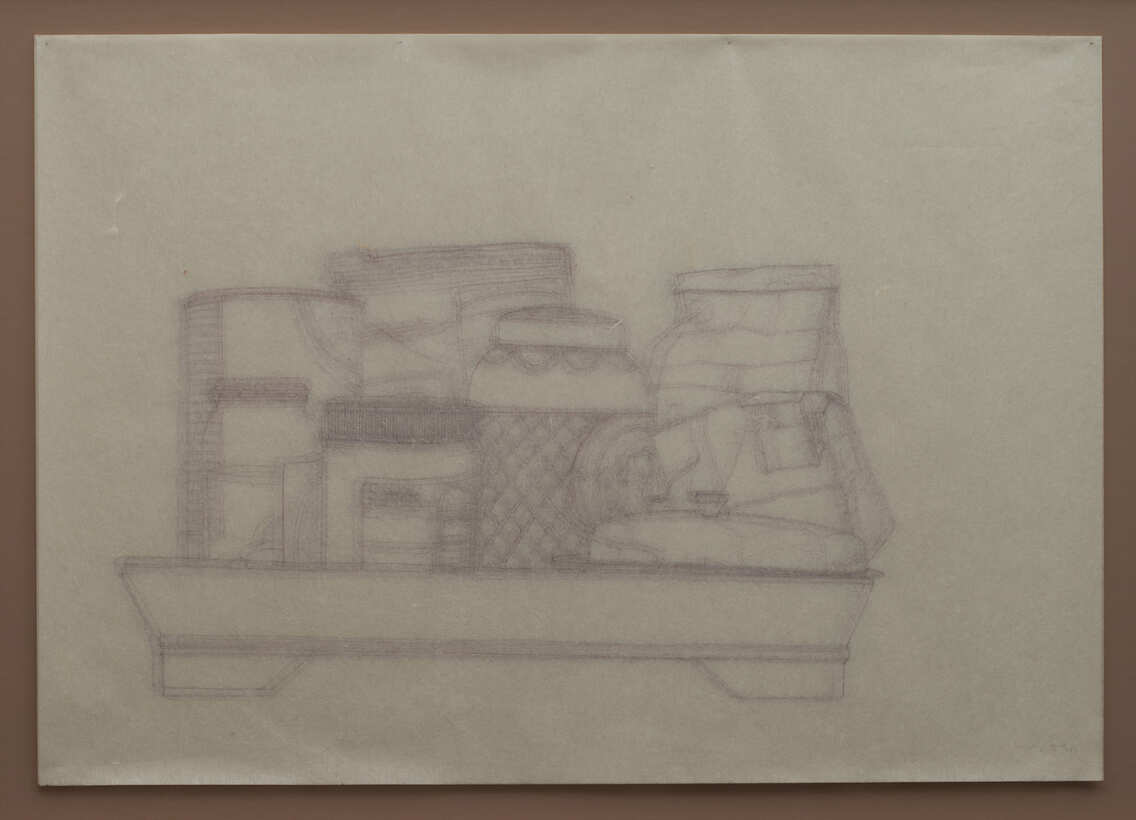

「everybody has_glass」(2016)은 목적으로부터 빗나간 대상들을 보여준다. 그것의 원래 이름은 유리잔과 컵, 깡통이었지만 이제 그것은 모두 연필꽂이로 전환되었다. 모두 연필꽂이로 손색이 없지만, 또한 어떤 것으로도 대체 가능한 것들이다. 여기서 목적을 충족시키는 대상이라는 실용주의적 이데올로기는 무력하기만 하다. 인간과 사물 간의 관계를 상상해 본다는 것은 대상에 혼돈을 가져오는 것과 같다. 안경을 안경으로 만드는 것은 안경과의 관계이고, 그것이 대상화되는 것은 일종의 결속력, 모든 것을 제자리에 있게 만들어 주는 결속력 덕이다. 그러나 사물은 대상 관계에 혼돈을 가져오는 어떤 것이다. 콥젝Copjec이 이야기하는 것처럼 “우리의 현실의 객관성이나 그 객관성의 붕괴를 결정하는 것은 사물들의 질서에 대한 우리의 관계가 아니라 사물에 대한 우리의 관계이다.” 사물은 지배할 수 있는 대상 속에 지배할 수 없는 어떤 차원이고, 대상에 대한 완전한 이해를, 소유를 불가능하게 하는 어떤 것이다. 따라서 “친숙하지만 더이상 안정감을 느낀다는 것은 불가능한” 것이다.

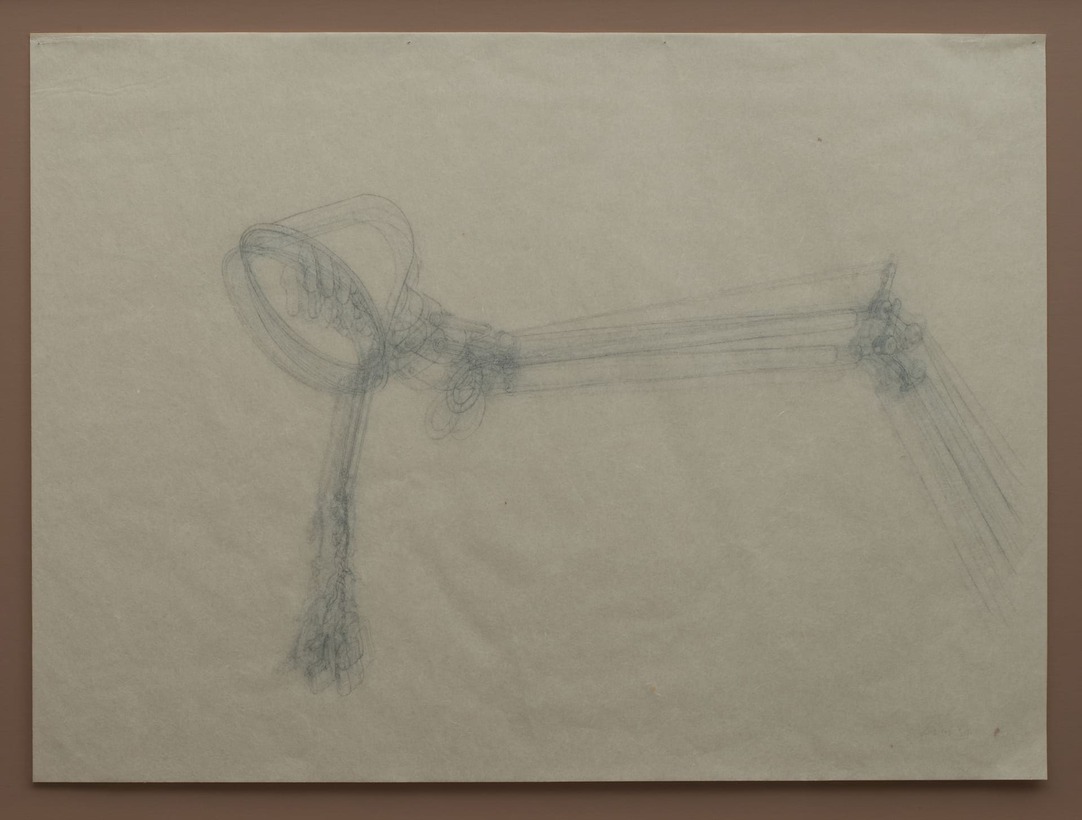

『보이_지않_는』에서 작가는 “친숙하지만 더이상 안정감을 느낀다는 것은 불가능한” 사물의 차원을 추적한다. 예를 들어 『lost 』(2016)는 늘 사라지는 것들, 그러나 늘 다시 발견되는 것들(늘 다른 장소에서 발견되는 것들, 너무 빨리 발견되거나 너무 늦게 발견되는 것들)이다. 그것은 물신적 가치를 갖기에는 너무나 사소한 것들이지만 우리를 다분히 종속적으로 만드는 것이다. (물론 종속적이란 말이 이 사소한 물건과 인간이 서로를 지배하려는 대립적 구도에서 이해된다는 것은 분명 아니다. 사라지면 다시 사면 되는 물건이지만 동시에 사라지면 너무나 불편한 것들이다.) 우리는 그것에 저항할 수 없다. 그것들은 사라져서 우리를 히스테릭하게 만들 수는 있지만 우리가 그러므로 그것에 저항할 수 있는 사물들이 아니다. 사물은 상품과 달리 인간을 불편하게 하고 종종 주체를 초과하기까지 하는 어떤 것이다. 「ghost」(2016) 시리즈는 주방, 욕실, 작업실 등에서 발견되고 분리된 일상의 물건들로, 아주 얇은 8장의 일본 종이에 그려졌고, 각각의 선들은 서로 다른 밀도를 가지며, 조금씩 이동한 위치에 그려졌다. 8번의 반복된 드로잉은 대상의 동일성을 가져 오지 못했다. 그것은 오히려 자기 동일적 재현의 불가능성을 가시화 한다. 결과적으로 대상은 섬세하지만 흐릿하고 흔들리는 이미지로 나타난다.

작가는 작가의 집과 작업실과 같이 친밀한 공간에 존재하는 그 익숙하고 일상적인 사물들이 어느 순간, “느닷 없이” 자신을 초과하는 사물이 되는 것을 목격했다. 바로 그곳에서 일어나는 동시에 사라지는 것의 경험, 그것은 프로이트가 사물이라고 부른 “전적으로 낯선 타자 안에 있는 어떤 것과의 마주침”이었을 것이다. 사물이 대상의 낯선 타자라면 “사물들은 우리 밖에 있지 않다.” 그것은 “본질적으로 어디에도 위치하지 않는다. … 대상과는 가깝고 인간과는 멀리 떨어진 영역, 더 이상 객관적이지도 주관적이지도 않은, … 우리 앞에 느닷없이 등장하는 공간이기 때문이다.” 아감벤에 따르면 이 어디에도 없는 공간이 우리에게 더 근원적인 공간이다.

이러한 사물을 만나는 경험, 유령적 음모의 경험을 아마도 성민화는 작가 J씨의 물건들을 통해 했을지도 모르겠다. 작가 J씨가 소유한 물건들을 탐구하는 시리즈는 일종의 초상화이다. 「Carrousel」이 작가 자신의 초상화인 것처럼, 작가는 J씨가 소유한 물건들을 통해 J씨를 밝혀내려고, 보여주려고 한다. 활자 중독자이자 지독한 수집가인 J씨는 수 천권의 장서를 아름다운 플로렌스페이퍼로 포장한다. 그리고 J씨는 그러한 행위를 명상에 비유한다. 섬세한 취향의 J씨는 보들레르라면 칭송했을 댄디와 같이 과도함과 우아함만을 갖는다.

성민화는 J씨가 물신화하는 물건들이 그를 이해할 수 있는 단초가 될 수 있을지도 모른다고 생각했을 것이지만, 그것은 애초에 실패할 수 밖에 없는 것이었다. 왜냐하면 그 물건들은 J씨가 아니기 때문이다. 그러나 동시에 우리가 어떤 물건을 보고 누군가를 연상하듯이 그것은 ‘그’이기도 하다. J씨는 그가 애착을 갖고 있는 사물들에 의해 지시되지만 그것이 J씨를 완전히 대체하거나, 설명하지 못한다. 그것은 파편적인 이해만을 가능하게 하는 것이다. 책이든, 저울추이든 슬리퍼이든 혹은 풀 수 없게 꼬여 버린 이어폰이든 (J씨가 저항할 수 없는) 사물들은 J씨를 파편적으로만 혹은 계속 빗겨가면서 지시할 뿐이다. 그러나 그것은 또한 J씨를 그곳에 있게하는 사물들이기도 하다. J씨는 그것 없이 설명되기 어렵기 때문이다.

그의 물신적 사물들에 집중하면서 오히려 작가는 J씨를 그가 정말로 알고 있는 것인지 의심하게 된다. 그런데 J씨를 사물로 그리는 것은 사물을 통해 그를 이해하고 보여주기 위함이라기 보다는, 그것을 피하는 것, 그에 대한 이해에 닿기를 거부하는 몸짓일 수 있다. 이는 「Temporary Home」이나 「Carrousel」도 마찬가지이다. 작업실의 열두 달 동안의 장면들은 자신을 온전히 드러내기 보다는 숨기는 행위였고 이를 위해 스스로 온전한 소유의 실패를 감당한다. 이 환유적 몸짓은 언제나 부분적이고, 파편적이며, 불완전한 가능성만을 열 뿐이다.

성민화는 대상에서 계속해서 빠져 나가는 사물의 차원이 나타날 때 생겨나는 불편함과 낯섬, 자신을 초과하는 것들의 현전이 그의 장면들 위에서 자리를 차지하게(혹은 사건으로서 일어나게take place) 한다. 작가는 대상의 외양을 떠나지 않고, 그것을 오히려 극도로 정밀하고 기계적으로 반복하고 재현하면서, 단일한 정량화가 어려운 시선의 움직임과 대상의 부분만을 그리는 선택을 통해, 대상의 외양에 틈을 드러낸다. 어떤 차원이 열릴 것인가? 성민화의 ‘보이_지않_는’이라는 더듬거림은 그가 언제나 부분적으로 실패를 경험하기 때문이다. 사물의 차원은 일어나자마자 사라지기 때문이다. 그것은 스스로 계속해서 어떤 규정지음을 연기시키며 우리 주위를 맴도는 그래서 느닷없이 보이(지 않)는 것이기 때문이다. 이것이 작가가 사물을 통해 비현실을 전유하고 현실을 소유하는 방식이고, 우리에게 던지는 문제이다.

폐기된 사진의 귀환: FSA 펀치 사진

기획. 박상우

폐기된 사진의 귀환: FSA 펀치 사진

박상우

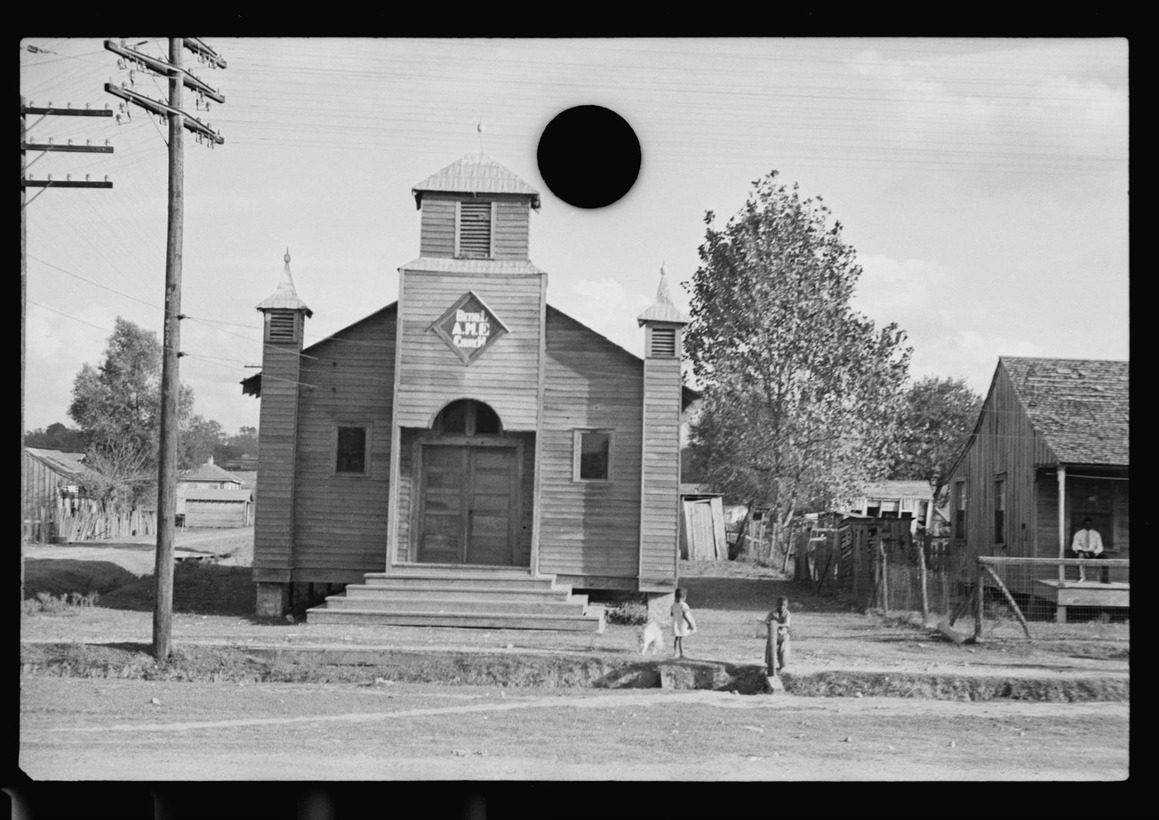

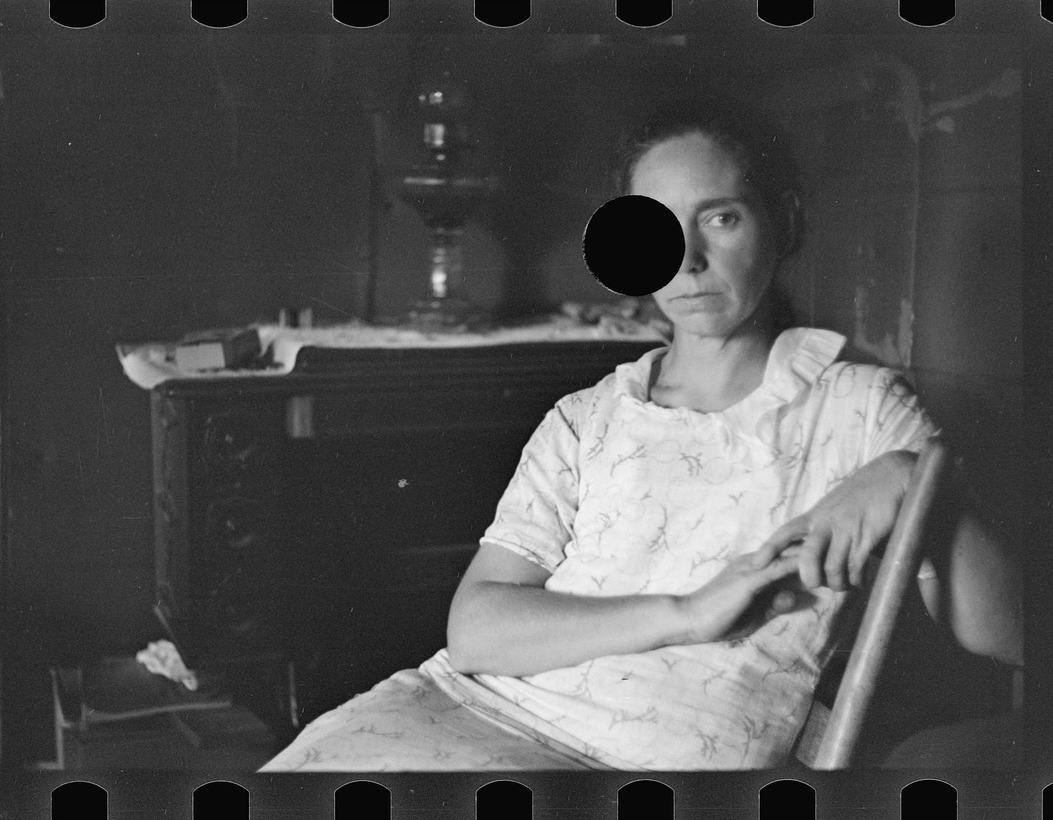

《폐기된 사진의 귀환: FSA 펀치 사진》은 다큐멘터리 사진의 역사상 가장 거대한 사진 아카이브인 1930년대 미국 농업안정국(Farm Security Administration, 이하 FSA)의 사진 중에서 펀치(구멍 뚫은 도구)로 구멍을 뚫은 사진을 보여준다. 이 사진 아카이브의 책임자인 로이 스트라이커(Roy Stryker)는 FSA의 이념에 적합하지 않다고 판단된 모든 사진 원본(필름)에 펀치로 구멍을 뚫어 다시는 그 사진들을 사용하지 못하게 만들었다. 워커 에번스, 아더 로드스타인, 벤 샨, 칼 마이더슨, 러셀 리 등 당대 내로라하는 FSA 사진가들은 자신들의 사진이 스트라이커라는 권력에 의해 무참히 ‘살해되는’ 것을 막지 못했다. 이 전시는 이처럼 FSA 사진가들의 의지와 상관없이 역사의 무덤에 파묻혀있던 총 10만 장의 구멍 뚫린 사진을 발굴하고자 한다. 그리고 이중에서 2백여 점을 선별하여 이 버려진 사진에 숨겨진 막중한 의미들을 드러내고자 한다. 지금까지 아무도 관심을 두지 않았던 이 펀치 사진에는 다큐멘터리 사진, 사진 아카이브, 예술 사진, 사진사, 사진철학을 새롭게 바라볼 수 있게 하는 요소들이 복잡하게 교차한다.

펀치 사진을 처음 보는 사람은 먼저 사진 중앙에 뚫려 있는 커다란 구멍이 제공하는 시각적 스펙터클에 압도당한다. 하지만 펀치 사진은 우리에게 단지 이처럼 새로운 시각적 충격 혹은 흥미만을 제공하는 데 그치지 않는다. 이 충격적인 사진은 지금까지 우리가 알고 있는 사진에 관한 모든 ‘담론’을 뒤흔들 수 있는 결정적인 것을 내포하고 있다. 그것은 우선 기존의 주류 사진의 역사에서 ‘배제된 역사’를 새롭게 역사의 무대로 드러낸다. 펀치 사진은 우리가 사진사를 통해 배운 FSA 사진의 역사 뒤에는 일련의 선택하는 자들에 의해 배제된 또 다른 역사가 존재하고 있다는 것을 가리킨다. 따라서 펀치 사진은 FSA 사진의 역사, 그리고 이 사진을 둘러싼 다큐멘터리 사진의 역사는 실재를 투명하게 반영한 역사가 아니라 인간의 선택과 배제라는 행위를 통해 ‘구축된’ 역사라는 점을 상기시킨다. 또한 그것은 다큐멘터리 사진과 사진 일반을 둘러싼 오래된 담론(객관성, 사실성, 진실성)이 얼마나 신화적이고 허구적인가를 가리킨다.

펀치 사진은 나아가 기존의 사진철학을 비판적으로 검토하게 할 수 있는 좀 더 근원적인 요소를 지니고 있다. 그것은 지금까지 사진철학이 거의 주목하지 않았지만 사진의 모든 프로세스(기획, 촬영, 편집, 배포, 수용)에 개입하는 ‘선택’이라는 행위이다. 롤랑 바르트를 비롯해 기존의 사진철학자는 사진에서 ‘촬영하기’ ‘촬영되기’ ‘바라보기’라는 세 가지 행위에 주로 관심을 기울여왔다. 하지만 펀치 사진은 이 세 가지 외에 ‘선택하기’라는 또 다른 행위가 존재한다는 것을 일깨워준다. 사진에서 선택 행위는 단지 FSA 사진이 속한 다큐멘터리 사진에만 나타나는 것은 아니다. 그것은 보도사진, 예술사진, 광고사진, 일상사진 등 사진의 모든 분야에서 필연적으로 등장한다. 바로 이 같은 필연성 때문에 ‘선택’이라는 개념은 사진의 선택적인 속성이 아니라 근본적인 속성이다. 따라서 우리는 FSA의 펀치 사진을 통해 기존의 사진철학에서 망각된 ‘선택’이라는 행위와 ‘선택하는 자’라는 새로운 사진 주체를 새롭게 정립할 수 있다. 선택, 선택자라는 개념은 미술과 문학과는 다른, 사진만의 고유한 속성이라고 할 수 있다.

이 전시는 결국 펀치 사진처럼 기존의 사진의 역사에서 배제된 혹은 무시된 사진들을 들춰냄으로써 우리가 그동안 알고 있던 사진 역사와 사진 철학을 ‘새로운 시선’으로 바라볼 수 있게 할 것이다. 바로 이것이 위대한 작가, 위대한 걸작 위주로 전개된 사진의 역사 대신에, 이 역사에서 지금까지 배제된 사진들 – 미숙한 사진, 실수한 사진, 잘못된 사진, 아마추어 사진 등을 역사의 무덤에서 다시 꺼내어 그것이 지닌 두터운 의미를 새롭게 탐색하려는 이유이다.

SWEET MY HOME

김서율, 민경숙, 이주은, 정재호

어떤 것’이 ‘모든 것’이 되는 순간

박은혜 (갤러리룩스 큐레이터)

《SWEET MY HOME》은 이제니의 시로부터 출발됐다. <거실의 모든 것>은 거실에 있는 몇몇의 사물의 존재를 발견하고 이를 호명하면서 시작된다. 이어서 과거의 기억을 쫓아 어떤 순간들, 어떤 감정들을 상기시킨다. 보잘 것 없던 ‘어떤 것’의 구석구석을 살펴 보는 과정 속에서 그것은 이내 ‘모든 것’이 되어간다. 또한 ‘있다.’라는 단호한 표현의 어구를 반복하면서 ‘모든 것’의 존재를 더욱 뚜렷하게 만들어 간다.

《SWEET MY HOME》은 너무나 익숙한 공간이라고 여겨지는 집에 주목하고, 그곳에 놓인 사물과 그곳에서의 생활을 돌아보고자 한다. 집에 놓인 사물은 대부분 필요에 의한 경우가 많지만 때로는 개인의 취향에 따라 특수하게 선택된다. 이러한 사물은 보편적으로 존재해왔지만, 누군가의 특수하고 내밀한 감성을 대변하며, 누군가의 삶의 방향성을 추측해볼 수 있게 한다.

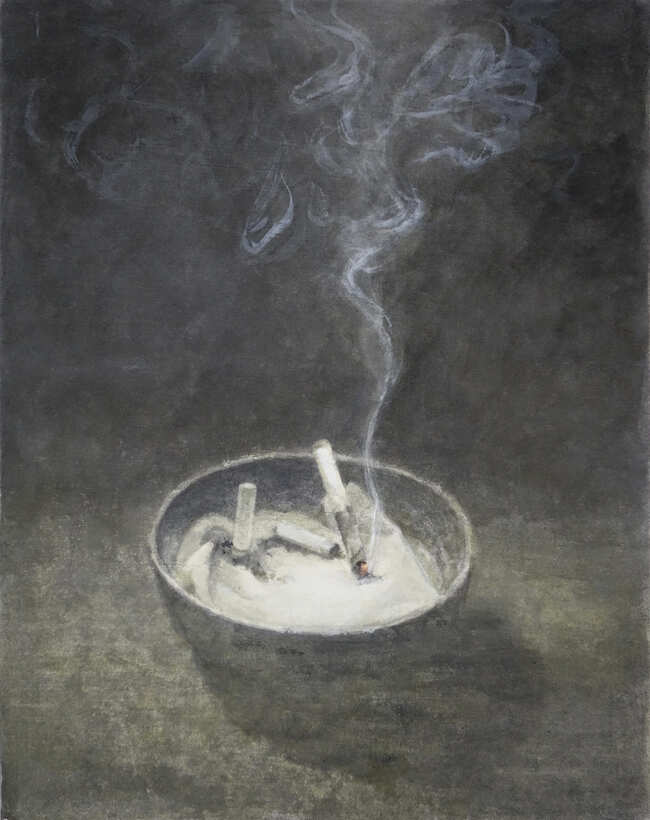

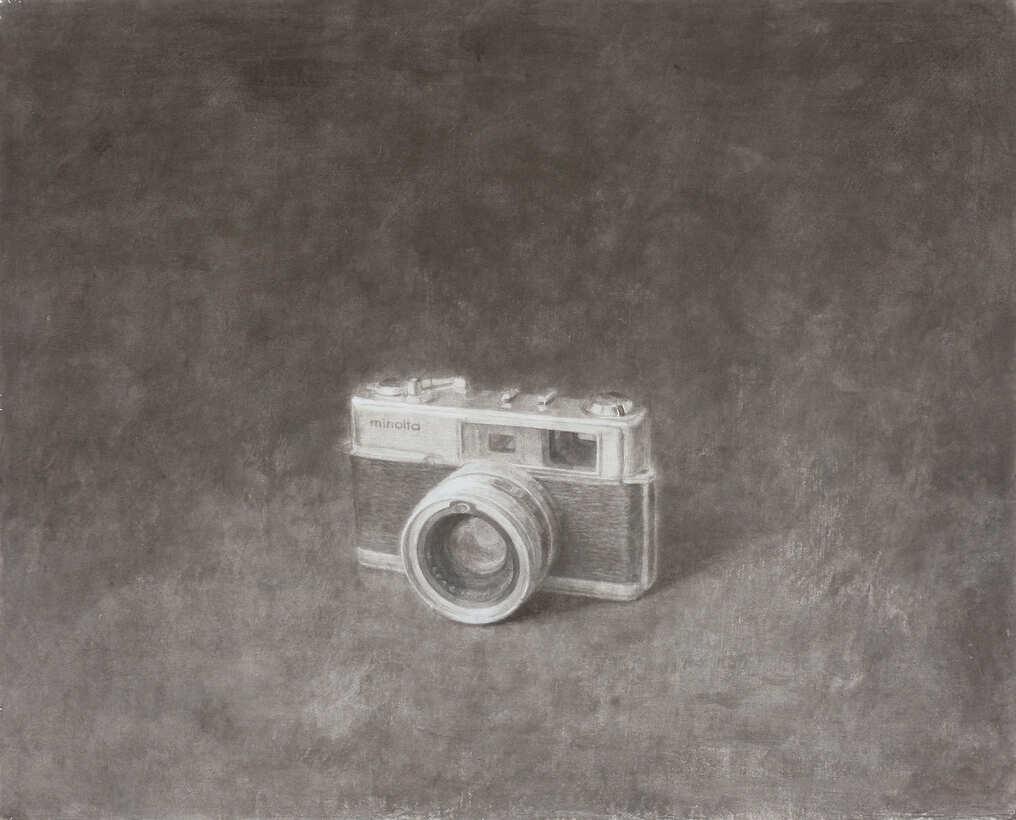

정재호는 사람들의 관심 밖으로 밀려나 사라져가는 사물들을 화면에 담아낸다. 특히 흑백 톤으로 담담하게 그려나가는 사물의 초상에서 우리는 과거의 기억, 무의식에 잠겨버린 무엇을 다시 생각해볼 수 있을 것이다. 이주은은 바깥에 있는 식물을 집 안 실내에서 키워내는 모습을 전시장에서 연출한다. 집 안에서 가장 미세하게 가장 많이 변하는 것은 식물이 아닐까. 이렇게 식물을 키워내는 방식, 대하는 태도에서 거주자의 삶의 방향이 가늠되어진다.

한편 집에서의 생활은 모두가 짐작할 수 있을 만큼 보편적이고, 그 자체에 목적이 있다. 버릇이 들여버리곤 한다. 손을 씻고, 식사를 하고, 잠을 자고, 또는 생각에 잠긴 채로 가만히 앉아 있기도 한다. 특별한 변수가 작용하지 않기에 우리를 당혹스럽게 하지 않는다. 그러나 그 행동을 면밀히 살펴 보면, 미세한 차이들을 발견할 수 있다. 그 차이들 속에서 우리는 특별한 어떤 기억과 감정을 마주할 수 있게 된다.

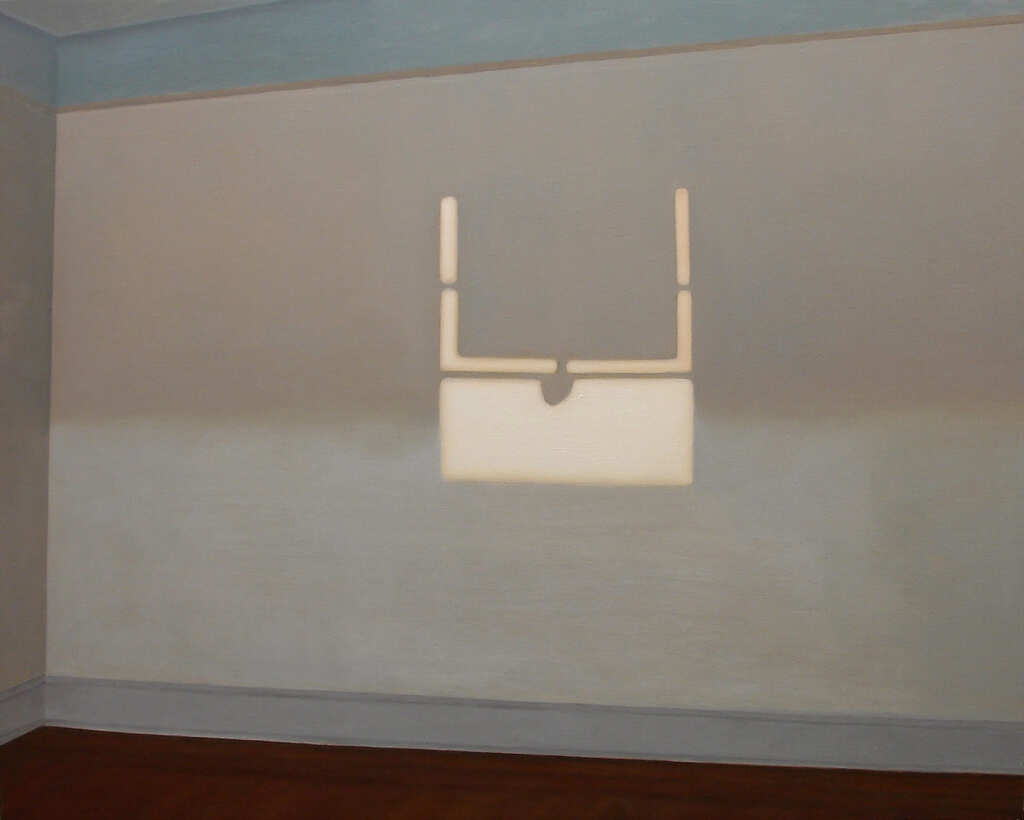

민경숙은 바깥에서 집 내부로 들어오는 빛의 그림자가 걸린 벽면을 작은 화면에 그려오고 있다. 일상이라는 범속한 시공간에서 마주하게 되는 자연광의 이미지는 아름답고도 다소 슬픈 광경이다. 자연광은 시간의 흐름에 따라서 천천히 나타나 사라지기를 반복하기 때문이다. 일정한 속도에 따라서 나타나고 사라지는 것을 발견하기까진 생각보다 오랜 시간이 필요하며, 이러한 경이의 순간은 물리적으로 짧지만 지워지지 않는 잔상으로 남겨진다. 한편 젊은 작가 김서율은 일상 속에서 ‘신경증’이라는 질환 중 생물학적인 변화의 지점을 포착하여 그려나가고 있다. 신경증은 예민하게 반응하는, 갑작스러운 환기의 순간이라고 할 수 있다. 특히 김서율은 화장실에서 손을 씻는 상황에서 겪게 되는 생물학적 변화를 보여주고 있다. 쉽사리 이해되지 않기에 더욱 객관적인 방식으로 화면을 구성해간다.

이번 전시를 통해 너무나 잘 알고 있는 집이라는 공간, 그곳에 존재하는 사물, 기억, 감정을 살뜰히 살펴볼 수 있기를 기대한다. 우리와 가장 가까이에 있는 집의 ‘모든 것’을 살펴볼 때, 우리는 행복을 지속하는 방법, 그리고 어려운 시간을 견뎌내는 방법을 찾을 수 있을 것이다. 긴장된 몸과 마음이 편히 휴식할 수 있기를, 한편으로 자극적이겠지만 중요한 것이 무엇인지 깨닫게 될 수 있기를 바란다.

거실의 모든 것

이제니

거실에는 책상이 있다. 거실에는 의자가 있다. 거실에는 책이 있고. 꽃이 있고. 거울이 있고. 종이가 있고. 유리가 있고. 서랍이 있고. 약속이 있고. 한숨이 있다. 한편에는 식탁이. 한편에는 냉장고가. 냉장고 안에는 사과가. 사과 안에는 과육이. 과육 안에는 씨앗이. 씨앗 안에는 어둠이. 어둠 안에는 기억이. 기억 안에는 숨결이. 숨결 안에는 눈물이. 눈물 안에는 너의 말이. 너의 말 안에는 나의 말이. 나의 말 안에는 지나간 흔적이 있다. 우리의 감정이라 부르던 어떤 것. 우리의 취향이라 부르던 모든 것. 일일이 나열하지 않아도 되었던 모든 것. 일일이 말하지 않아도 되었던 어떤 것. 거실에는 어떤 모든 것이 있다. 어떤 모든 것 안의 어떤 모든 것. 모든 어떤 것 안의 모든 어떤 것. 기울어진 모서리. 희미한 벽지. 벽지에 닿는 손가락이. 손가락을 따라가는 눈길이. 이제는 없는 너의 눈길이. 되돌릴 수 없는 어떤 얼룩이. 하나에서 다른 하나로 번지는 모든 얼룩이. 거실에는 모든 어떤 것이 있다. 있다. 있다. 있다. 모든 어떤 것 안의 어떤 모든 것. 어떤 모든 것 안의 모든 어떤 것. 우리를 다른 우리로부터 구별되게 하던 모든 어떤 것. 우리를 다른 우리로 번지게 하던 어떤 모든 것. 거실에는 문이 있다. 거실에는 창이 있다. 거실에는 모자가 있고. 연필이 있고. 온기가 있고. 선반이 있고. 후회가 있고. 흔들림이 있고. 망설임이 있고. 독백이 있고. 양초가 있고. 구름이 있고. 한낮이 있고. 한탄이 있고. 나무가 있고. 풀이 있고. 물이 있고. 불이 있고. 웃음이 있고. 울음이 있고. 음악이 있고. 침묵이 있고. 그림자가 있고. 고양이가 있고. 개가 있고. 새가 있고. 내가 있고. 네가 있고. 이제는 없는 네가 있고. 이제는 없는 오늘의 네가 있고. 거실에는 어떤 모든 것이 있다. 있다. 있다. 있다. 모든 것 안의 어떤 것. 모든 것 안의 모든 것. 어떤 것 안의 어떤 것. 어떤 것 안의 모든 것. 거실에는 어떤 것이 있다. 있다. 있다. 있다. 거실에는 모든 것이 있다. 있다. 있다. 있다.

『왜냐하면 우리는 우리를 모르고』, 문학과 지성사, 2014

아름다운 미망인의 봄

최봉림 CHOI Bom

작가노트

최봉림

쉰 살이 지나자 봄이 보이기 시작했다. 겨울 끝에 돋아나는 새싹이 신비로웠고, 메마른 가지에서 피어오르는 봄꽃은 경이로웠다. 죽음의 겨울을 이겨낸 식물의 삶이 대견스럽고 대단해 보였다. 갱생과 신생의 봄을 사진으로 간직하고 싶었다. 봄기운이 감도는 이곳저곳을 찾아다녔고, 봄기운이 가득한 이산 저산을 올랐다. 몇 년 동안 4-5월이면 아름다운 봄을 만난다는 설렘에 먼 길도 지루하지 않았고 힘든 산행도 두렵지 않았다. 그러나 대형카메라 배낭을 메고 삼각대를 어깨에 걸친 나는 아름다운 봄보다 빨리 오거나 뒤늦게 도착하기가 일쑤였다. 내가 기대하는 봄은 가시지 않은 찬 기운에 몸을 사리거나, 불쑥 다가온 더위에 청순함을 잃고 있었다. 그래도 가끔씩 그 봄이 속살을 드러내면, 나는 마음을 졸이며 노안을 크게 뜨고 그 신록과 꽃에 더디게 초점을 맞췄다.

이렇게 내게 봄이 다가온 것은 그렇게 지나간 버린 세월 탓이었다. 초췌해진 감성은 멀리 가버린 젊은 날을 헛되이 그리워하고 있었다. 무미건조한 일상과 닳아빠진 시간의 흐름 속에서 봄날의 화사함을 욕망하고 있었다. 겨울의 움츠린 삶을 떨쳐버리고 새 봄의 새 삶을 살고 싶었다. 봄이 오는 어느 날 우리가 갑자기 푸르러진 양지쪽을 보고 놀라는 것은 동면의 삶이 불현듯 깨어나기 때문일 것이다. 문득 새 생명의 환희를 되찾고 싶다는 충동 때문이리라. 그러나 언제나 그렇듯 봄꽃이 지고 신록이 짙어지면, 삶을 바꾸려는 첨예한 바람은 무뎌진다. 또다시 때 묻은 이파리와 함께 범용한 일상에 매몰된다. 눈 덮인 땅에 새 삶의 욕망을 묻어버렸듯이 짙어가는 녹음에 갱생의 희망을 덮어버린다.

이것이 불모의 겨울로부터 깨어나는 초봄에서 불임의 초여름으로 이어지는《아름다운 미망인의 봄》의 내러티브다. 따라서《아름다운 미망인의 봄》은 주제 전개에 있어서 일정 부분 T. S. Eliot의 (1922)에 빚지고 있다. “죽은 땅에서 라일락을 꽃피우며, 기억과 욕망을 뒤섞으며, 무뎌진 뿌리를 봄비로 휘젓는 잔인한 4월”이 지나면, 또다시 황무지에서 새로운 삶의 열망을 잃어버리고 환희를 꿈꾸지 못하는 삶으로 전락한다는 것이 전시회의 주제이기 때문이다.《아름다운 미망인의 봄》은 독립된 각각의 사진과 그것들의 시간적 연결을 통해 이 실망스런 삶의 반복을 환기한다.

전시제목은 James Joyce의『Finnegans Wake』(1939)의 book III, chapter 4에 나오는 문구인 “열여덟 아름다운 미망인의 봄the wonderful widow of eighteen springs”에서 따온 것이다. 이 문구를 알게 된 것은 John Cage 덕분이다. 그는 이 문구를 제목으로 그리고 그 주변 문장들을 가사로 삼아 1942년에 ‘목소리와 피아노 건반덮개를 위한 노래’를 작곡했다. 내레이터는 물론이고 내러티브를 상정하기 어려운 이 문장들은 몽환적이지만 실제처럼 감각적이다. 색은 풍요롭고 형상은 촉각을 건드리며, 선율은 속삭이고 그윽한 향기는 떠날 줄을 모른다. 내 봄 사진의 이상이다.

(…) night by silentsailing night while infantina Isobel (…)

(…) 밤사이 소리 없이 항해하는 공주 이조벨 (…)

(nurse Saintette Isabelle, with stiffstarched cuffs but on Holiday,

풀 먹인 소맷동 차림의 어린 유모 성녀 이자벨, 그러나 주일날,

Christmas, Easter mornings when she wore a wreath,

성탄절, 부활절 봄날 아침 그녀가 화관을 썼을 때,

the wonderful widow of eighteen springs, Madame Isa Veuve La Belle,

열여덟 아름다운 미망인의 봄, 너무나 슬프지만 행운을 가져다주는

so sad but lucksome in her boyblue’s long black

아름다운 미망인 이자벨, 양치기 소년의 긴 검은 옷을 입고

with orange blossoming weeper’s veil) for she was the only girl

오렌지 꽃피는 검은 베일을 쓴) 그녀는 그들이 사랑한 유일한 소녀였기

they loved, as she is the queenly pearl you prize,

때문에, 당신이 상으로 준 여왕의 진주인 까닭에,

because of the way the night that first we met she is bound to be, methinks,

처음 우리가 만난 그날 밤 그녀에게 예정된 길 때문에, 나는 생각하노니,

and not in vain, the darling of my heart, sleeping in her april cot,

헛되지 않으리라, 내 진정 사랑하는 당신, 4월의 간이침대에서,

within her singachamer, with her greengageflavoured candywhistle

그녀의 매혹적인 노래 속에서, 그녀의 자두향내 나는 달콤한 휘파람 소리와 함께 잠들고,

duetted to the crazyquilt, Isobel, she is so pretty, truth to tell,

미친 퀼트이불에서 이중창을 하는 이조벨, 진실로 말하노니, 그녀는 너무나 사랑스럽다,

wildwood’s eyes and primarose hair, quietly, all the woods so wild,

거친 숲의 눈과 황록빛 앵초 머리, 모든 숲들이 그렇게 거칠어도, 조용히,

in mauves of moss and daphnedews, how all so still she lay,

연보라빛 이끼와 서향나무 이슬 속에서, 그녀는 너무도 고요히,

neath of the whitethorn, child of tree, like some losthappy leaf,

하얀 가시 산사나무 아래 누워, 나무의 아이, 떨어져 행복한 잎처럼,

like blowing flower stilled, as fain would she anon, for soon again

바람에도 움직이지 않는 꽃처럼, 기꺼이 그녀는 곧, 이내 또 다시 그러하리라,

’twill be, win me, woo me, wed me, ah weary me!

나를 사로잡고, 나에게 청혼하고, 나와 결혼하리라, 아, 나를 힘들게 하리라!

deeply, now evencalm lay sleeping; **my Isobel, sister Isobel, Saintette Isabelle,

깊이, 이제 고요히 잠들어 눕는다. **나의 이조벨, 누이 이조벨, 어린 성녀 이자벨,

Madame Isa Veuve La Belle.

아름다운 미망인 이자벨.

* 볼드체는 John Cage가 작곡한 의 가사이며, **이후의 가사는 작곡가가 첨가한 후렴구다.

As you are / 멈추게 하는 흔적들

이길렬 / 최병진

이길렬(Yi, Gil-Real)은 1996년 중앙대학교 예술대학 조소학과, 1999년 중앙대학교 일반대학원 조소학과를 졸업했다. 《경사 35도-두번째 이야기》(갤러리 룩스, 서울, 2011), 《경사 35도》(플레이스 막, 서울, 2010), 《Memento 경사 36도》(한전아트센터갤러리, 서울 2010), 《Pick Up-Yellow》(샘터 갤러리, 서울, 2008) 등 총 13회의 개인전을 가졌고, 다수의 그룹전에 참여했다.

최병진(Choi Byung Jin)은 전남대학교 예술대학 미술학과 서양화과를 졸업했다. 1995년 《광주통일미술제》를 시작으로, 1995년부터 매년 《오월》에 참여하고 있으며, 주요 참여한 전시로는 《광주비엔날레 특별전_마이너리티 리포트》(2004), 《제3회 5.18 아카이브전 “오월 – 현장”》(2009), 《우공이산》(2013) 등이 있다.

Blocks

박찬민 Chanmin Park

21세기 주거와 도시에 관한 사진적 고찰

신혜영 (미술비평)

한국 아파트에 관한 프랑스 지리학자의 신랄한 분석으로 주목 받았던 발레리 줄레조의 『아파트공화국』이 출간된 지도 벌써 5년이 지났다. 그 무렵부터 최근까지 우리나라 아파트와 부동산 문제에 관한 국내 이론가들의 비판적 연구서가 꽤 여럿 나왔지만, 줄레조의 이 책만큼 큰 호응을 얻은 책도 드물다. 그 이유는 무엇보다 이방인이기에 가능한 객관적 시각과 유럽의 경우와의 비교를 통해 부각시킨 한국만의 특이성 때문일 것이다. 그녀에 따르면 프랑스의 아파트단지가 도심 외곽에 위치하는 빈민층의 거주지이자 문제 지역으로 분류되기에 ‘도시의 소외’를 상징한다면, 서울의 아파트단지는 도심에 위치할 뿐 아니라 생활의 편리성과 기능성, 높은 재화 가치로 인해 대다수 인구가 살기를 열망하는 ‘도시로의 동화’를 상징한다. 사실상 줄레조가 한국이라는 아시아 국가의 특이한 주거현실을 연구한 목적에는 궁극적으로 자본주의 사회 안에서의 주거와 소유의 문제를 고찰하려는 의도가 주요했을 것이다. 동일한 주제에 대한 고찰이 비단 지리학이나 사회학과 같은 학문 분야에서만 이루어지는 것은 아니다. 오늘날 사회와의 밀접한 관계성을 적극적으로 인정하는 현대미술에서 역시 주거와 도시, 소유와 계급의 문제는 매우 중요한 소재로 다뤄지고 있다. 일찍이 1970년대 초반 미국의 고든 마타-클락은 철거 전의 건물을 절단하는 계획적 파괴행위와 도시외곽의 사용할 수 없는 토지를 매입해 갤러리에서 되파는 등의 상징적 작업으로 뉴욕시의 무차별적 도시재개발과 자본주의의 폐해에 저항했다. 또한 비슷한 시기에 한스하케는맨해튼 부동산의 대거 매입으로 임대료 상승을 주도했던 부동산업자 샤폴스키의 부동산 소유현황을 고발하는 작업으로 당시의 ‘사회 체제’에 반기를 들은 바 있다. 국내에서 역시 1990년대 후반부터 최근까지 수많은 작가들이 아파트를 중심으로 한 우리나라의 기형적 주거현실과 무분별한 도시재개발을 비판해왔다.

유사한 맥락에서 사진작가 박찬민은 <intimate city>(2007-2009)와 <Blocks>(2011)라는 두 사진연작을 통해 한국의 아파트와 스코틀랜드의 공동주택을 연구해왔다. 이 과정에서 비교와 대조의 시선은 자연스럽게 생겨났고 주거와 거주 일반에 대한 작가 고유의 관점을 발전시킬 수 있었다. 우리나라 초기 고급아파트 단지를 선도한 서울의 동부이촌동에서 어린 시절을 보낸 1970년생 작가 박찬민은 아파트를 전형적인 주거 형태로 받아들이며 자란 첫 세대라 할 수 있다. 그런 작가는 부친의 사업실패로 인해 고급아파트 단지에서 인근 낙후된 지역의 다세대주택으로 이사를 하고 같은 학교 다른 친구들과의 비교를 경험하면서, 한국에서 아파트란 단순한 주거형태가 아닌 부와 계급의 척도임을 절감하였다고 한다. 이후 서울 인근의 신도시 아파트에 거주하면서 계속하여 작가는 우리나라의 주거문화와 그에 따른 부대적인 사회문제들에 관심을 갖게 되었다. 그러한 작가의 첫 사진연작 <intimate city>는 서울의 마포구, 양천구, 용산구 등지와 인천과 부산 등의 밀집된 아파트단지를 찍은 흑백사진이다. 도심에 산이 있는 우리나라의 지형적 특성상 작가의 카메라에 담긴 도시는 원경의 ‘실제 산’과 근경의 또 다른 ‘인공 산’인 아파트 단지가 뚜렷한 흑백의 계조로 겹겹이 한 화면에 공존하는 21세기 한국의 풍경사진으로 탄생하였다. 전통적 방식의 흑백사진으로 보이는 이 사진들은 사실상 작가가 컴퓨터상에서 약간의 수정을 가한 디지털사진이다. 독특하게도 작가는 다른 부분이 아닌 아주 작게 보이는 각 아파트들의 상호만을 지웠다. 그는 구체적인 이름이 지워진 채 숫자만으로 표기된 유사한 아파트 건물들을 부각시킴으로써 기형적으로 획일화된 아파트의 주거환경을 강조하고자 하였다. 더불어 지극히 내밀한 개인의 삶과 생활이 이러한 획일화된 주거환경으로 인해 서로 비슷해지는 현실을 극대화하고자 하였다. 다시 말해 아파트에 사는 사람들의 생활은 동일한 주거공간의 구조와 주변 부대편의시설의 사용 등으로 매우 유사한 패턴으로 닮아가는 반면, 아파트가 지배적인 주거형태로 확대되면서 각 사람들의 생활은 철저하게 고립되고 스스로 주변과의 단절과 차별화를 자처하는 개인적인 삶으로 변모해온 역설을 말하고자 하는 것이다.

이러한 지배적 주거형태로서 한국 아파트 문화의 특이성에 천착하던 작가는 뒤늦게 스코틀랜드로 유학을 떠나 그곳의 공동주택단지를 대상으로 관찰과 연구를 확장해가기 시작했다. 스코틀랜드를 포함한 영국의 주거형태는 원래 귀족들이 소유한 도시 근교의 대저택을 중심으로 발전하였으나, 산업혁명과 세계대전을 겪으면서 도시의 인구집중으로 대지를 최대한 활용할 수 있는 고밀도 공동주택을 건설하기 시작했다. 우리나라의 다가구주택이나 아파트에 해당하는 이러한 플랏(Flat)은 다른 유럽 국가들과 유사하게 대부분 도심지의 주택 공급을 위해 국가나 시 주도로 지어졌고, 일반 주택보다 저렴한 렌트비로 인해 주로 빈곤층이 거주하게 되고 건물관리가 잘 되지 않아 슬럼화된 곳이 많다. 박찬민의 <Blocks>는 대부분 스코틀랜드 에든버러(Edinburgh)와 글래스고(Glasgow) 등의 도시 외곽 지역을 찍은 사진들이다. 20층이 넘는 소수의 고층 플랏(tower block)과 5층 미만의 중저층플랏이 밀집해있는 이 도시 외곽 빈민지역의 건물들은 1980년대 중반부터 그 중 일부가 사유화되긴 했으나 대다수가 1950년대 공영주택부지에 지어진 임대주택(council house)이다. 최근 이 중 상당수 플랏들은 시의회의 새 임대주택 공급계획에 포함되어 철거되었거나 철거될 위기에 있다고 한다. 대지 활용을 위한 고밀도 공동주택이라는 동일한 목적의 주거형태가, 대다수 인구의 꿈이자 중산층 이상의 사람들이 거주하는 우리나라와 달리 왜 이곳에서는 대다수가 꺼리는 도시의 문제지역이 되어있는 것일까.

유럽의 공동주택 건설이 붐을 이룬 시기는 우리나라보다 대략 20여 년을 앞선다. 1950~60년대 도시로의 지속적 인구 유입과 핵가족화 등으로 초기의 높은 관심을 끌었던 이들 공동주택은 이후 대규모 건물의 관리와 노후화 등의 문제가 부각되어 중산층 이상의 사람들이 대거 개인주택으로 이동하면서 점차 기피되기 시작했다. 반면 서민아파트로 시작한 한국의 아파트단지는 1970년대 초반까지 그다지 좋은 이미지가 아니었으나, 이후 고급아파트를 지향하면서 대기업의 브랜드화를 통해 중간계급이나 부유층의 큰 호응을 얻어 오늘에 이르고 있다. 이러한 대조적인 양상의 원인에는 유럽과 비교할 수 없는 – 특히 서울의 – 인구밀도로 인한 공동주택단지의 대대적인 물량의 공급과 수요가 주요할 것이다. 그러나 그보다 우선적으로는 우리나라 사람들의 ‘큰 집’과 ‘새 집’에 대한 무조건적인 열망과 집을 거주 이전에 소유의 개념으로 생각하는 고정관념이 이러한 식지 않는 아파트 붐을 지탱시켜주고 있을지 모른다. 우리 역시 대규모 건물의 관리와 노후화로 인한 재개발과 재건축의 문제를 피할 수 없다. 하지만 크고 새로운 집에 대한 열망은 작고 오래된 집을 부수고 다시 짓는 일에 무뎌지게 만든다. 사실상 이러한 무차별적인 재개발은 자연파괴와 환경문제와 도시 빈부격차, 빈민계층의 소외와 고립, 부동산 가격거품, 경기하락 등의 여러 도시 문제로 이어져 되돌릴 수 없는 심각한 지경에 이르게 됨에도 불구하고 말이다. 이러한 우리나라의 제반 문제와 현실을 자각한 작가는 우리보다 앞서 이러한 공동주택의 노후화와 재개발의 문제를 겪은 유럽의 상황을 들여다보고 에둘러 우리의 상황을 되돌아볼 것을 넌지시 제안한다. 이것이 북해가 내다보이는 천혜의 자연 대지에 초호화 골프장이 즐비하고 여전히 성과 대저택이 도시 전체에 흩어져 있는 나라 스코틀랜드에서 작가가 도시 외곽의 공동주택단지에 주목한 까닭이다.

사실상 <Blocks>의 건물들은 어딘지 모르게 낯선 느낌을 준다. 일견 서양의 도심 외곽에 위치한 대규모 건물로 보이지만, 아무리 들여다보아도 정확한 장소나 시기를 알 수 없는 정체불명의 건물이다. 그것은 사람이 사는 주거공간이기보다는 물건을 보관하기 위한 대형 창고나 심지어 특정한 양식의 기념비처럼 보이고, 오늘날 사람이 거주하는 현대적 건물이라기보다는 미래에 지어질 새로운 형태의 건물처럼 보이기도 한다. 실상은 동시대 스코틀랜드 공동주택을 찍은 이 사진들이 이러한 독특한 느낌을 주는 이유는 무엇일까.그것은 다름 아닌 모든 건물에 창이 없기 때문이다. 전작인 <intimate city>에서 아파트의 상호를 지웠듯 <Blocks>에서 작가는 건물의 창을 지웠다. 단지 창을 지우는 일만으로 이 건물들은 고립과 단절을 암시하며 시공간을 초월한 익명의 콘크리트 블록으로 변모한 것이다.

창이 없는 집을 가정해보자. 그 집은 빛이 들어오지 않고 바람이 통하지 않으며 밖을 내다볼 수 없을 것이다. 다시 말해 창이 없는 집은 사람이 살 수 없는 집인 셈이다. 물론 인공적으로 빛과 공기를 끌어오고 특수한 방법으로 바깥을 내다볼 수 있도록 만들 수 있겠지만, 그 집은 여러 면에서 좋은 집이 될 수는 없다. 하지만 사람이 사는 집에 창이 없다는 것은 단순히 이러한 채광, 통풍, 조망의 기능이 부재한 물리적 불편함만을 의미하지 않는다. 그것은 다시 말하면 ‘삶’이 부재한 집을 의미한다. 창을 지우기 전 <Blocks>의 원본 사진들에는 창과 더불어 사람들의 삶의 흔적이 존재하였다. 넓은 창문과 함께 난 베란다에는 집집마다 화분이 놓여있거나 빨래가 널려있으며 작은 티 테이블과 의자, 혹은 운동기구가 자리해 있다. 또한 창문을 가리기 위해 각양각색의 커튼이나 단조로운 블라인드가 달려있는 집이 있는가 하면 종이나 비닐을 붙였거나 아무 것도 없이 맨 창을 그대로 둔 집도 있다. 그 집에 사는 사람의 취향과 생활방식이 바로 창에 묻어나는 셈이다. 이 모든 것 이전에 창은 사람이 살고 있는지의 여부를 드러내는 최소한의 지표와도 같다. 누군가 그 집에 산다면 창은 하루에도 수 차례 열리고 닫힐 것이고 밤이면 불빛이 새어나올 것이다. 반면 아무도 살지 않은 집이라면 창은 굳게 닫힌 채 밤이 되어도 암흑을 유지할 것이다. 따라서 집의 주된 기능이 ‘거주’라면 창은 집의 상징과도 같다. 따라서 인공적인 장치의 가능성을 배제한다면 창이 없는 건물은 사람이 사는 거주의 공간이 아니며 거주공간으로서 그 집에 사는 사람의 취향과 삶의 양식이 배제된 몰개성한 공간을 의미할 것이다. 박찬민이 <Blocks>에서 창을 없앤 이유는 바로 이것이다. 그는 마치 물건을 보관하는 창고나 컨테이너 박스처럼 사람들 간의 관계가 ‘차단된(blocked)’ 일종의 ’사각 덩어리(block)’로서, 자본주의의 대량생산 체계 하에 규격화된 일종의 제품과 다를 바 없는 공동주택 혹은 아파트의 정체성을 역설하고자 한 것이다. 또한 나아가 동일한 평면도에 의해 지어진 획일화된 주거형태가 일반화되고 더 이상 집을 거주공간으로만 여기지 않고 부동산이라는 재화 가치에 치중하는 우리나라의 상황을 ‘창이 없는 집’을 통해 극단적으로 제시하고자 한 것이다.

많은 예술가들이 당대의 주거공간과 건축물, 나아가 도시를 소재로 작업해왔다. 특히 사진 분야에서는 해당 주제와 관련하여 수많은 작가들이 독일의 유형학적 건축사진과 미국의 중성적 풍경사진을 중심으로 자신들만의 내용적 관심사와 양식적 실험을 함께 추구해왔다. 박찬민의 사진 역시 그 사이 어딘가에 위치할 것이다. 그러나 그는 2000년대를 사는 대한민국 출신의 사진작가로서 자신의 작가적 정체성을 공고히 한다. 그 특징은 사진촬영의 전과 후에서 분명히 드러난다. 먼저 사진을 찍기까지 작가는 인터넷과 서적을 통해 심도 깊은 사전조사를 한다. 유학생으로서 에든버러의 지리를 충분히 숙지하지 못한 그는 19세기 파리의 만보객(flaneur)처럼 도시 이곳 저곳을 하염없이 걸어 다니기보다, 구글어스(Google Earth) 등의 인터넷상의 지도와 로드 뷰(road view)를 이용해 사전에 매우 구체적인 장면까지 계획을 하고 촬영에 나선다. 그리고 각각의 사진에 해당 건물의 위도(북위, 남위)와 경도(동경, 서경)를 나타내는 숫자를 부제로 달았다. 한편 촬영 후에는 암실에 들어가 화학약품에 사진을 현상, 인화하는 것이 아니라 컴퓨터상에 고해상의 촬영 데이터를 띄우고 그 안에서 본인이 원하는 부분을 매우 정밀한 포토샵 기술로 지워내 자연스러운 이미지로 만든 후 디지털 방식으로 인화한다. 이렇듯 그는 디지털 기술환경이 일반화된 21세기 오늘을 사는 작가다. 그러나 그 의도나 태도는 현대도시의 생성과 모더니티를 목도하고 변화를 이끈 만보객으로서의19세기 파리 인상주의 화가들이나 양차 세계대전 사이 미국 도시의 고독과 절망을 사실적으로 파고든 에드워드 호퍼의 그것과 다르지 않다. 더 이상 예술가의 관심이 자국의 문제에만 국한되지 않는 세계화와 신자유주의의 시대에 작가 박찬민은 한국의 주거현실과 도시문화에서 출발해 자신이 할 수 있는 범위 안에서 더 많은 비교와 대조를 통하여 더 넓은 시각으로 보다 다양한 실제를 예술적 결과물로 제시하고자 한다. 어쩌면 그것은 누구나 할 수 있는 일이지만 아무나 할 수 있는 일은 아닐지 모른다. 그의 일련의 작업들은 21세기 주거와 도시에 관해 사진이 할 수 있는 하나의 의미 있는 고찰을 제시하고 있기 때문이다.

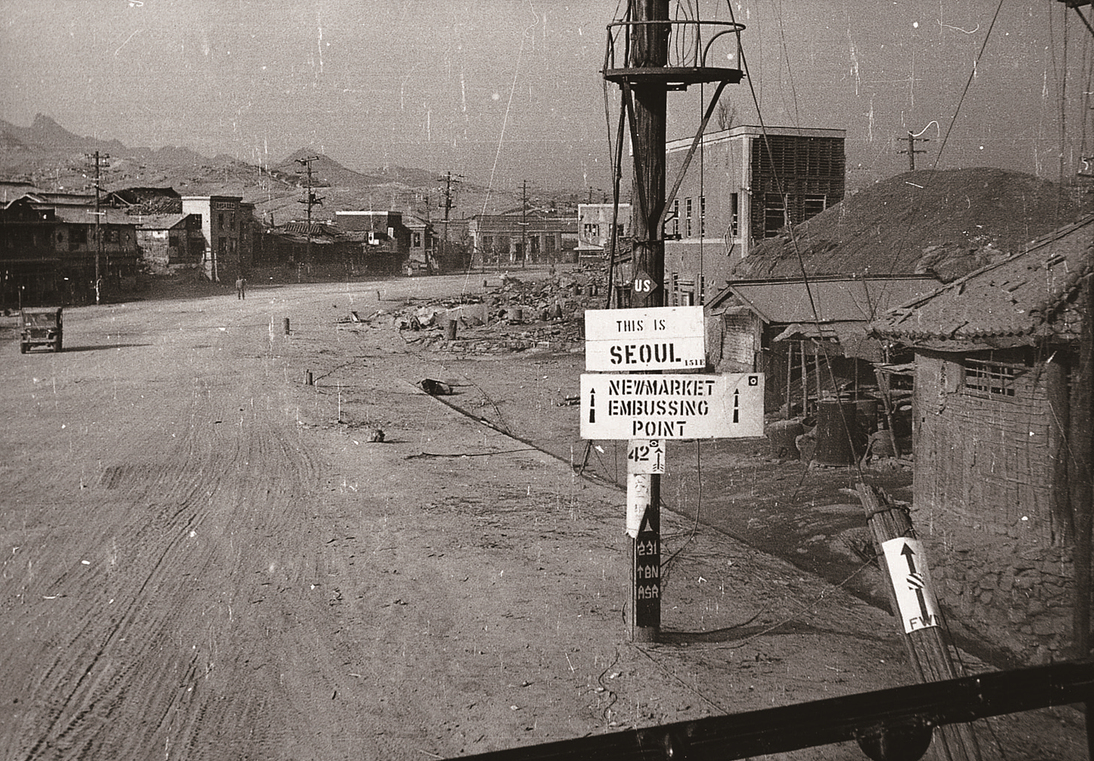

잃어버린 도시, 서울 1950-1960s – 성두경 탄생 100주년 기념사진전: 모더니티의 서울

성두경

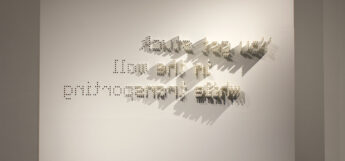

장면의 탄생 Birth of a Scene

박진영 Area Park

작업실의 이사를 준비하면서 여러 가지 물건들을 정리합니다. 평소 정리정돈이 안 되는 사람에게 이사는 좋은 핑계거리이자 기회이기도 합니다. 서랍장 구석에 다이어리 사이즈의 명함첩이 여섯 권이 있습니다. 필름은 정리가 안 되지만 명함첩은 그나마 정리되어 있는 편입니다. 받는 순서대로 넣어 두면 되니까요. 반 정도가 사진관련 명함들입니다. 그 중 이름만대면 알만한 사진가들의 그 옛날 명함을 보고 있자면 그 디자인이나 글꼴이 얼마나 촌스러운지 문득문득 생각나 혼자 웃곤 한답니다. 또한 흘러간 세월만큼이나 여러 형태로 사라져 버린 인물들의 명함들을 보고 있자면 온갖 생각이 떠오릅니다. 그래서 이런 느낌을 사람들은 ‘만감이 교차 한다’고 복잡 미묘하게 표현하나 봅니다.

‘디지털’이라는 상상을 뛰어 넘는 기술력은 사진을 더 이상 사진가를 위한 전유물이 아닌 모두의 것으로 만들어 버렸습니다. 사제관계하의 도제식 교육이 더 이상 필요치 않으며 간단한 이론서나 실용서로도 쉽게 시작해서 쉽게 사용 가능한 분야가 된 것입니다. 기술력이 우리에게 다양한 표현이 가능한 툴들을 선사한 반면, 획일적인 프린트나 화려한 프레임으로 인해 작가만의 독특한 기법이나 스타일은 점점 더 옅어 지고 있는 실정입니다. 반면 시인들이 찍는 사진은 얼마나 감성적인지 화가들이 찍는 사진은 얼마나 새로우며 기묘한 지 가끔 숨어버리고 싶을 정도로 좋은 이미지들은 수없이 생산되고 있습니다. 또한 전장의 저널리스트들이 찍지 못하는 장면을 현지의 주민들이 스마트폰으로 찍어 올린 이미지들은 얼마나 생생한지 나아가 초단위로 SNS에 올라오는 몇몇 상황들의 이미지들은 여러 분야에서 실제 사용해도 무방할 만큼 좋은 이미지들로 넘쳐나는 시대를 마주한 것입니다.

<장면의 탄생>이라는 전시가 하나 만들어졌습니다. 더 이상 전시의 형태로 사진을 보여준다는 것이 이 시대에 어떤 의미가 있는지 고민을 하면서도, 역으로 전시만이 보여줄 수 있는 방향성, 시대성, 작업의 맥락적 서사를 다시 한 번 생각합니다. 2006년에 <견고한 장면> 이라는 전시를 기획한 적이 있습니다. 작가로도 참여한 작은 전시였지만 한정된 공간, 시간에 어떻게 하면 작품들을 돋보이게 할 수 있을지, 작가들을 어떻게 대하고 초대해야 하는지에 대한 적지 않은 공부가 된 전시였습니다.

<장면의 탄생>은 아직 대학을 졸업하지 못한 대학생의 습작에서부터 아마추어로 시작해 작가 반열에 들어 선 작가들, 의미 있는 작업을 수년째 진행하면서도 제대로 된 기회가 없었던 예비 작가들, 탄탄한 실력으로 국제적으로 활동하는 작가들의 작품을 묶은 전시입니다. 이 전시는 새롭게 출발하는 갤러리 룩스의 재개관과 함께 합니다. 한 사람에 의해 기획된 전시라는 것이 어차피 한정된 시간과 공간에서 보여주는 것임으로, 감히 당대를 대변한다거나 최근 작품의 경향을 보여준다는 것이 불가능하다는 것을 누구보다 잘 알고 있습니다. 어쩌면 그렇기 때문에 평론가나 기획자가 아닌 작가인 저에게 이 일이 맡겨진 것인지도 모를 일입니다. 그래서 이번 전시는 ‘룩스’라는 갤러리의 인사동에서 옥인동으로 이동하는 과정과 전시의 타이틀만 제시하고, 작품의 선택은 작가에게 맡기는 형태의 전시로 진행하게 되었습니다. 또한 작품에 대한 설명이나 작가의 이름도 들어가지 않는 전시를 만들 예정입니다. 다만 작가의 선정은 가급적 ‘결정적인 순간을 찍는 형식’이 아닌 ‘익숙한 상황을 자신의 언어로 풀어내는 형식’의 스타일을 지닌 분들을 모셨습니다. ‘찰나’를 포착하던 시대에서 ‘장면’을 만들어 내는 시대가 온 것처럼 말입니다.

맞습니다. 아무리 새로운 시도를 한다고 한들 이번 전시는 보는 눈에 따라 그리 새롭지도 않을 뿐더러 명멸하는 수많은 전시 중 하나로 사라질지도 모를 일입니다. 하물며 개인전이 아닌 열 명이 넘는 작가들의 작품을 보여준다고 생각하니, 제가 가진 능력의 한계를 절감하는 바입니다. 언젠가 감동적으로 읽은 선배 사진가의 글귀를 언급하고 싶습니다.

나는 전람회장에 들어온 관람객을 압도해 보려고 생각해 본 적이 없다. 그 대신 작은 소리로 선뜻 느낌을 주거나, 조용하게 설득을 하려고 한다. 그리고 할 수 있다면 전람회에 온 사람들을 보다 오래 사진 앞에서 머물게 하려고 온갖 궁리를 다 한다. 빨리 보고, 바쁘게 전람회장에서 나가게 하는 것이 서비스가 아니라, 오래 머물며 보고 또 보게 하는 것이 작가로서의 도리라고 생각한다. 이 갈등 저 갈등, 그리고 여러 시시콜콜한 과정을 거쳐서 마침내 걸어놓은 작품 앞을 관람객이 단 몇 초 만에 지나가는 것을 보고 행복해 할 작가는 없다. (강운구, 『오래된 풍경』, 열화당, 2011, pp.14-15 발췌)

우리 곁에 있었던 몇몇 사진 갤러리 중 가장 오래되었고 꾸준하게 많은 작가들이 거쳐 간 곳이 바로 갤러리룩스입니다. 이제는 인사동의 삐걱대는 나무계단을 오르내릴 수 없다는 생각을 하면 허전하기도 하지만 새롭게 시작하는 옥인동 시대를 응원합니다. 전시가 진행되는 기간 중에 ‘작가와의 만남’ 이라는 밥맛 없는 행사 대신 <사진판 뒷담화 – 안오면 까이고, 와도 까인다(가제)>라는 토론이 예정되어 있습니다. 사진계의 몇 분을 패널로 모시고, 반나절 정도 사진계의 여러 가지 분야에 대한 난상토론을 진행할 예정입니다. 패널들끼리 토론하고 막판에 질문 한 두개 받는 형식의 토론이 아니라, 몇 개의 사안을 패널들이 즉흥적으로 정하고 관객들과 함께 토론할 예정입니다. 형식과 시간이 보다 자유로운 상황에서 진행되는 만큼 많은 관심 부탁드립니다. 최근에 받은 명함 중 사진가라는 명함이 가장 많습니다. 본업은 변호사나 의사, 탤런트, 회사경영자, 술집점주, 부동산관리 등 실로 다양하지만 본업 말고 사진가의 명함을 따로 가지고 있는 것입니다. 그것은 시대가 만들어낸 일종의 로망처럼 느껴집니다. 하긴 사진가가 면허가 있는 것도 아니고 말이죠. 그들의 명함은 또 제 명함첩에 들어갈 것입니다. 저는 또 어딘가 혹은 이 판 언저리에서 왔다 갔다를 하고 있겠죠. 사진이라는 꿈같은 걸 쫓으며 어딘가를 걷고 있을 겁니다.

어둡게 빛나는

이소연, 사타

기획의 글

박은혜 (갤러리룩스 큐레이터)

시각 이미지, 더욱 정확하게 미술은 단순한 시각 정보로 우리들의 망막에 맺혔다가 사라지지 않는다. 미술은 일종의 시각적 경험으로 우리에게 새로운 감정과 기억을 형성시켜주고, 잃어버린/잊어버린 감정과 기억을 환기해주기도 한다. 그렇기에 우리는 미술을 바라볼 때, 즐겁기도 하지만 한편으로 겁에 질리기도 한다. 우리를 즐겁게 하는 미술은 생활에서 직면할 수밖에 없는 어려움과 우울한 감정에서 벗어날 수 있게 하는 도피처가 된다. 한편 우리를 겁에 질리게 하는 미술은 피할 수 없는 삶의 비극을 이해할 수 있는 시간을 마련해준다. 우리가 그것들을 투명하게 직면할 수 있도록 하고, 이를 더욱 잘 극복할 수 있도록 도와준다.

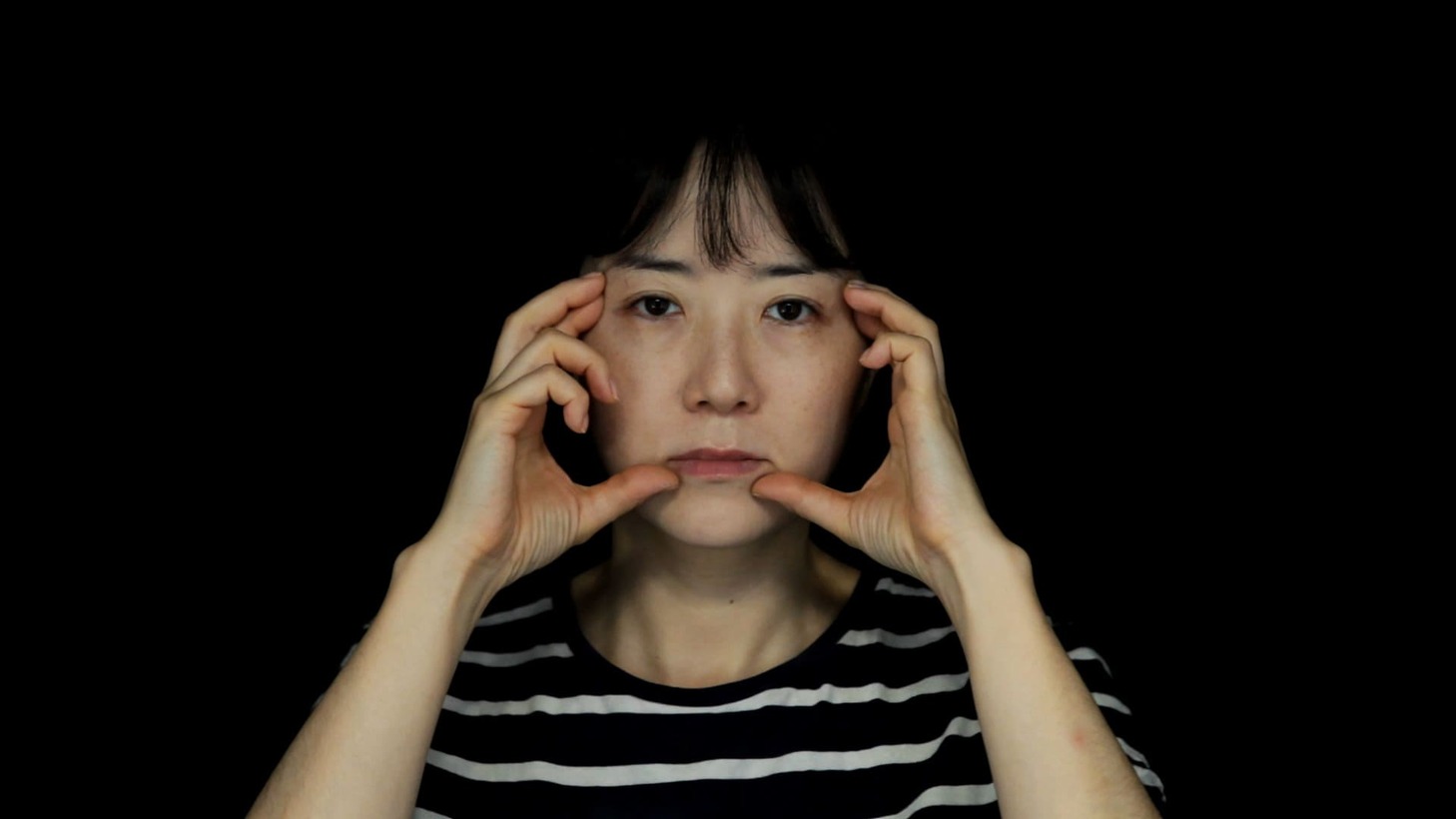

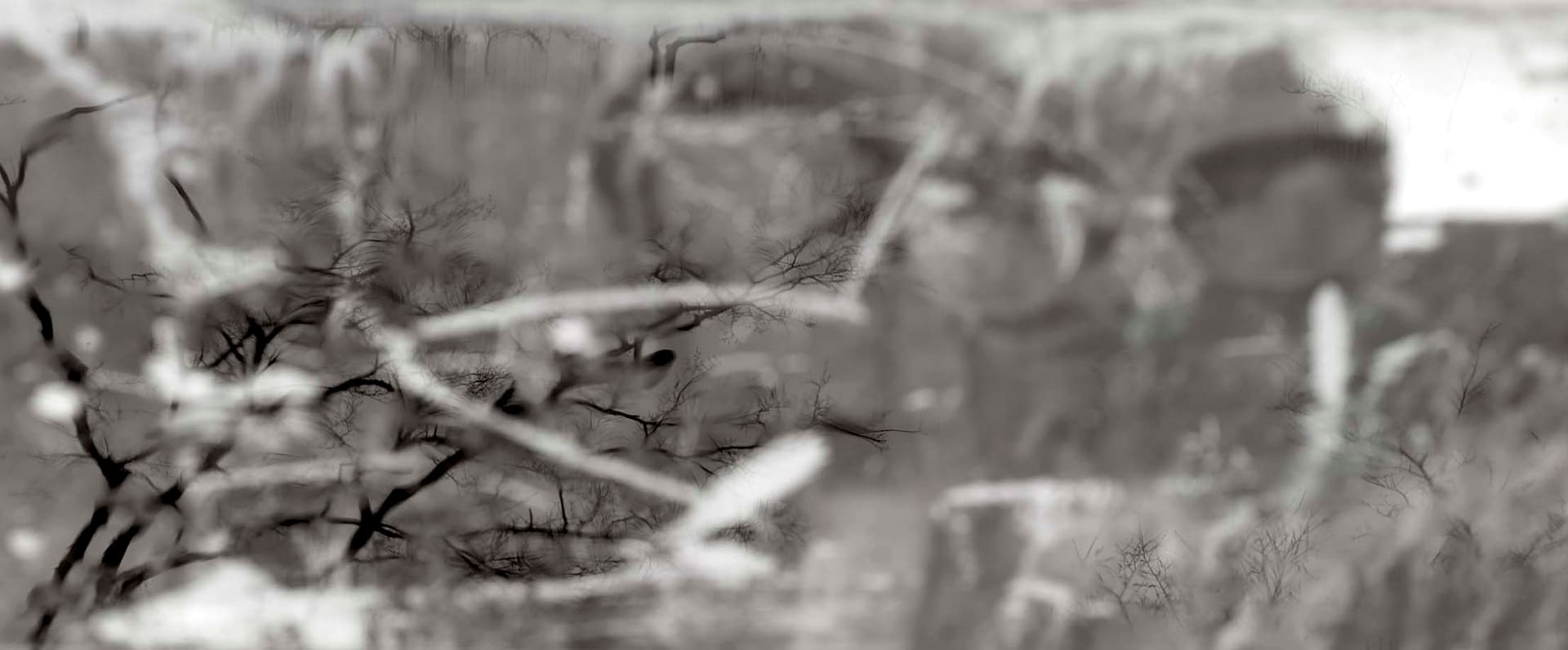

《어둡게 빛나는》은 미술의 가능성을 흥미롭게 작동시키는 자화상 작업을 선보여왔던 이소연과 사타의 새로운 작업을 살펴보기 위해 기획됐다. 가장 외면적인 얼굴과 풍경을 독특한 방식으로 다루는 두 작가는 얼굴과 풍경 이면의, 즉 가장 깊숙한 내면에 자리하는 감정과 기억을 환기한다. 이들은 작가 개인에게 한정되는 얼굴을 보여주지 않는다. 가면을 쓴 것처럼 얼굴을 박제하고, 역사적 맥락에서 벗어난 상상과 경험, 그 중간에 위치하는 풍경을 보여준다. 결과적으로 두 작가의 화면은 우리의 시선을 잡아당기고, 우리를 화면 내부에 위치시킨다. 화면 속의 인물이 되어볼 수도 있고, 역으로 화면을 바라보는 “자신”을 바라볼 수도 있게 된다. 그리고 쉽게 접하기 어려운 풍경을 걸어보며, 다른 차원을 경험해 볼 수 있을 것이다.

이소연의 작업은 익숙한 공간에서 낯선 세계로 진입하면서 구체화됐다. 굳이 ‘낯선 세계’라고 말하는 이유는 공간뿐 아니라 함께 생활하는 사람들까지도 포함되기 때문이다. 낯선 세계의 이방인이었던 그녀는 자신을 돌아보아야만 했고, 자신을 구성하는 요소들을 직접 대면했다. 화면 중심부에 분홍빛으로 상기된 볼을 가진 어린 소녀가 허리를 곧게 세우고 정면을 응시한다. 그녀의 모습은 묘한 아우라를 지닌 인형처럼 보인다. 호의적인 시선이나 호기심 어린 시선뿐만 아니라 불안한 시선도 그 모습에 가닿는다. “자신”을 바라보고자 했던 어린 소녀는 타인의 시선으로부터 벗어나서 바깥으로 시선을, 몸을 이동해가고 있다. 이와 같은 변화의 지점은 관람객이 “자신”을 바라볼 수 있는 가능성을 확장시켜준다.

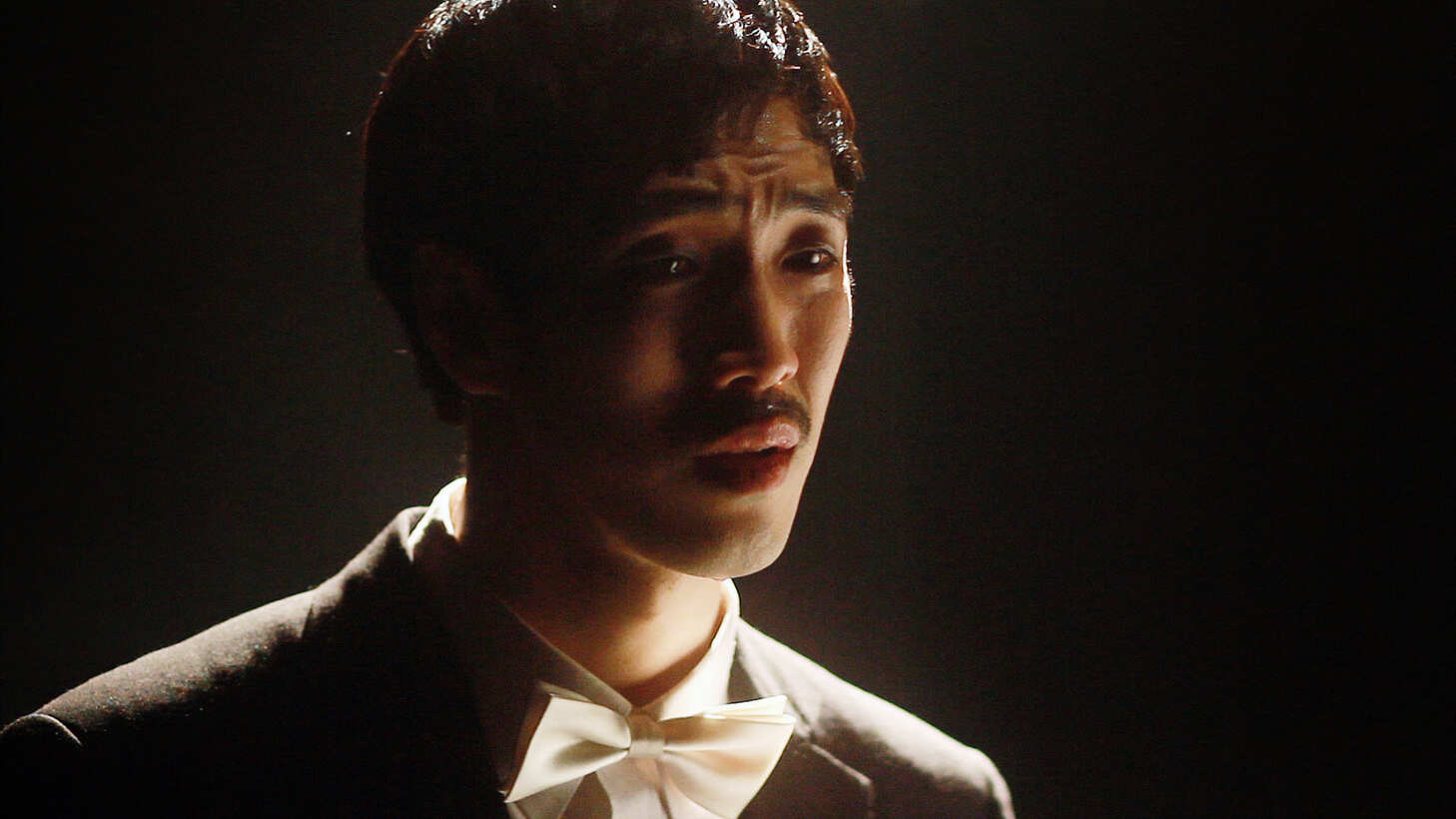

이소연의 이번 신작은 동물가면 연작으로 과거의 화면들보다 더욱 흥미로워졌다. 우스꽝스럽지만 한편으로 공포스러운 동물가면을 쓴 어린 소녀가 연극무대처럼 보이는 장소에 등장한다. 연기를 시작하려는 걸까. 만약 연극무대가 아니라면 저곳은 어디일까. 어린 소녀는 왜 동물가면을 쓰고 있는 걸까. 이렇듯 어떤 것도 정해지지 않고, 단지 어떤 사건이 발생할 것만 같은 긴장감이 화면 전체를 감돈다. 조명 빛이 어린 소녀에게 비춰지면 한 편의 연극이, 또는 결말을 알 수 없는 사건이 시작될 것만 같다.

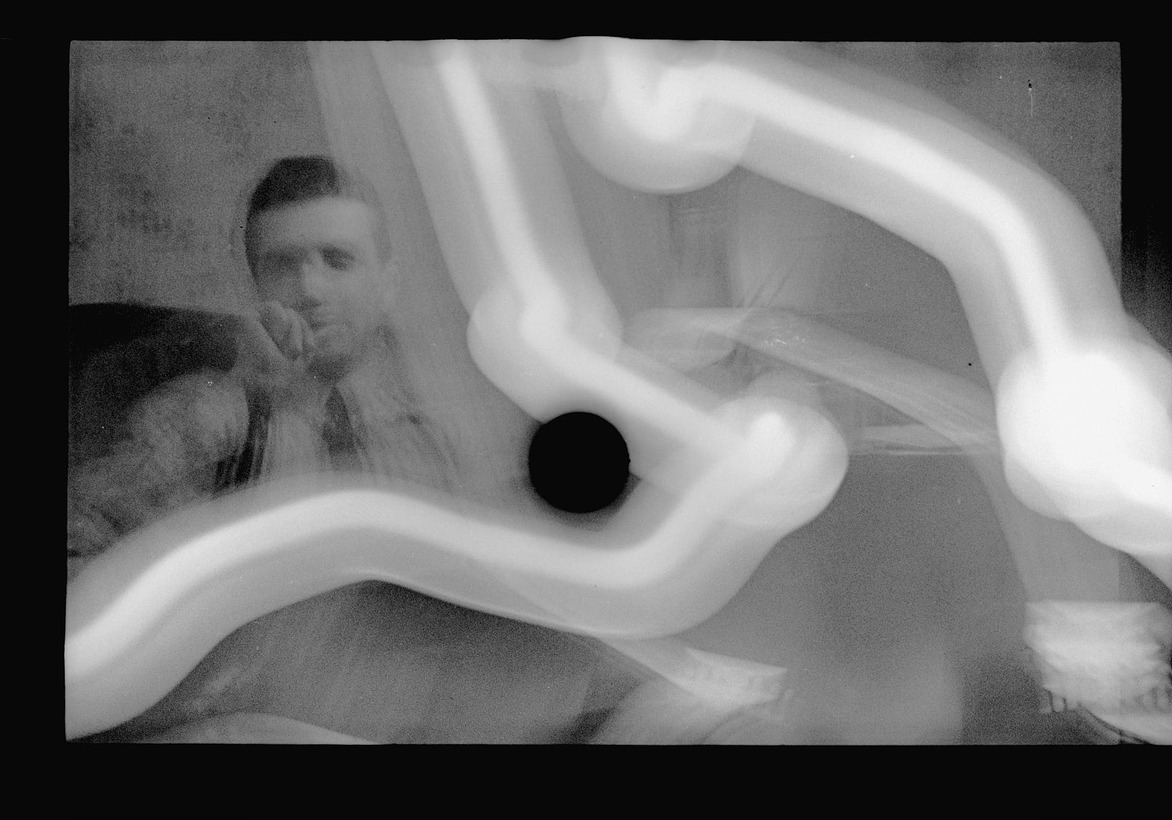

사타는 자신의 상상을 구현하기 위해 사진을 활용해왔다. 먼저 생경한 풍경을 찾아 다니고, 자신이 직접 촬영한 후에 사진을 부분으로 조각 내서 새로운 장면을 만들어냈다. 그는 이렇게 새롭게 만들어진 공간에 자신을 위치시키며 그것으로부터 기분 좋은 흥분을 이끌어냈다.

이번 ‘SaTARLIT 2015’는 자신이 경험한 우주를 ‘별 빛’으로 환기시켜주었던 ‘SaTARLIT’의 연장선에 놓인 신작이다. 사타는 이제는 찾아 볼 수 없는 현실 풍경 속에서 전구더미를 머리에 쓰거나 빛의 잔상으로 자신의 얼굴을 숨기며 나타난다. 전구더미에 쌓인 얼굴, 빛의 잔상으로 남겨진 얼굴은 어두운 공간에서 실제로 발광하는 ‘빛’으로 시선을 옮겨가게 한다.

사타는 빛에 둘러 쌓였던 경험을 이야기하며, 생각보다 그것은 뜨거웠고 눈이 부셨지만, 온전히 자신만의 공간과도 같았다고 고백한다. 사실 지난한 일상에서 나만의 공간을 점유하는 일은 쉽지 않다. 언제나 누군가와 공유해야만 하고, 그럴 수 밖에 없는 상황에 처한다. 사타가 경험한 빛으로 가득한 공간은 일종의 도피처라고 생각해볼 수 있다. 반복적이면서도 무수한 변수가 발생하는 우리의 삶에서 필요한 것은 자신만의 도피처가 아닐까. 이를 사타의 작업에서, 그리고 전시 공간에서 직접 경험해보길 기대한다.