- 2011 신진작가지원전

- 황용일, 장유진, 박은광

- 2011. 7. 20 – 8. 30

황용일, soso, 2011. 7. 20 – 8. 2

상상력은 근거가 더 없이 빈약한 일상들에 의지하게 된다. 합리적이며 양식 있는 사람들이 물질적 이미지들을 허황된 것으로 간주하는 것은 바로 이점이다. 우리는 그러나 이런 허황된 것들의 전망을 추적할 것이다. (가스통 바슐라르)

장 보드리야르(Jean Baudrillard)는 현대사회를 소비사회로서 특징짓는 것은 사물이 기호 가치를 갖는 것이라고 말했다. 사물은 사회적 논리나 욕망의 논리에 따라 움직이는 기호로 나타난다. 오늘날 현실은 속도와 경쟁을 바탕으로 모든 사물에 이름을 붙이고 있다. 일상의 대화는 상대방에 대한 관심에서 사물의 포장이나 가격을 묻는 것으로 변하였다. 모든 인간관계는 참기 어려울 정도의 합리성을 바탕으로 이뤄지고 있으며, 이를 벗어난 개인은 침묵하고 만다. 현대의 합리적 시스템은 개인을 수많은 평균으로 사라지게 만들었다. 이렇게 소비사회 전체가 무의식적으로 지나쳐 버리는 우리의 삶은 존재하지 않는 것과 마찬가지일 것이다. 그래서 삶의 감각을 되찾고 사물을 사물답게 느끼기 위해 예술이 고민해야 하는 것이 아닐까?

낯선 시간, 낯선 공간속에서 피사체(사물)와 만나는 사진은 개인적 체험을 바탕으로 한 이미지의 여행을 하게 된다. 일상적이고 평범한 것은 본래의 용도와 문맥에서 벗어나 비자발적인 기억들을 솟아나게 한다. 카메라의 섬광으로 무의식적 기억을 붙잡아 정지시키는 개인적 체험을 통해 사물은 기존의 연관성이 파괴되어 새로운 문맥으로 전이된다. 우연히 마주친 대상이 빛에 의해 화석화된 사진으로 만들어지는 과정은 삶과 죽음이 교차하는 지점처럼 기이한 느낌 혹은 낯설음의 소외를 체험하게 한다. 이러한 우연적 만남은 잃었던 대상을 다시 만나는 것이며 우연에서 작용하는 강박 메커니즘에 따라 개인은 스스로 기억하지 못하는 과거의 트라우마를 반복하게 된다.

우리의 삶은 언어로 바꿀 수 없는 정체모를 불안의 속성을 갖고 있다. 이런 불안 속 우리는 일상적 감각을 되찾을 수 없을지도 모른다. 그리고 나는 언제나 자신이 그것에 대해 확실한 답을 갖고 있지 않다는 것을 유감스럽게 생각한다. 현실은 판단하거나 잴 수 없는 것이다. 개인에게는 누구나 현실 세계가 펼쳐져 있고, 나는 이쪽에서 너는 저쪽에서 각각의 세계 속에 존재 할 수 밖에 없다.

카메라의 기계적인 눈은 주체가 독단적으로 세계를 조직, 구성하려는 것을 단절, 분열시키며 억압된 것과의 갑작스런 만남을 도와준다. 내가 바라보는 사진 속 장면은 단순한 기록도 아니고, 허구도 아닌 사진만의 고유한 시간과 공간을 형성한다. 그리고 그것은 지극히 개인적이다.

오늘날 개인은 일상의 불안 속에서 스스로를 잃어 가고 있을지도 모른다. 무엇이 좋고 나쁜지에 대해 묻는다는 것은 무모할 지도 모른다. 분석적인 이성과 관계된 세계 속 현실의 대상은 카메라의 렌즈를 통해 사물들이 스스로 말을 거는 ‘무대’의 환상으로 나타나게 된다. 사물을 바라보는 시선은 상상력이 보태져 우리 삶에 한 줄기 바람이 된다.

장유진, HOMEWEAR, 2011. 8. 3 – 8. 16

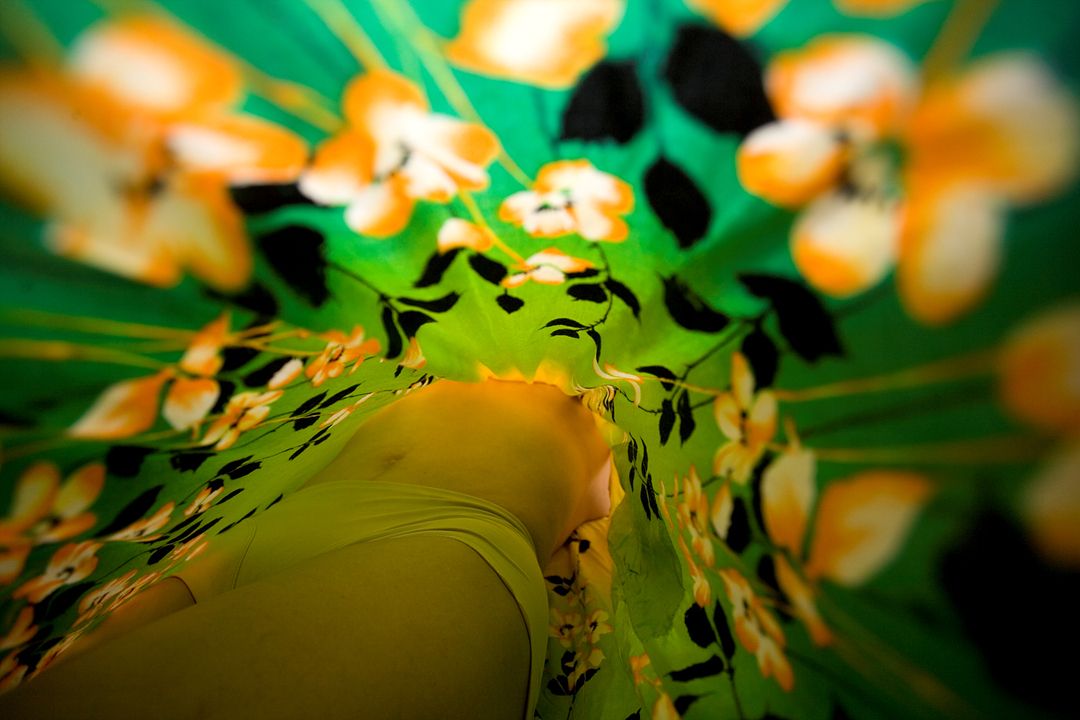

유년시절, 나는 숨바꼭질을 하다 외할머니의 치마 속으로 들어갔다. 할머니의 부들부들한 살결과 야시시한 팬티위로 화려한 하늘색 꽃무늬가 은은하게 비춰진 곳, 그곳은 바로 숲이었다.

나는 어려서부터 외할머니 손에서 키워졌다. ‘멋쟁이 할머니’라는 별명이 있으실 정도로 감각적이셨던 할머니는 집에서도 늘 화려한 홈웨어를 계절마다 구입하셔서 즐겨 입으셨다. 난 그 홈웨어를 유달리 좋아했다. 유년시절부터 지금에 이르기까지..

외출 후 그 홈웨어들은 내 속옷마저 거뜬히 벗겨버리고 머리서부터 한번에 침입해 내 맨 살을 휘감는다. 그것은 편안함과 포근함을 주고 그 어떠한 것보다 위안을 준다.

28살 어느 날 우연히 가슴에 통증을 느껴 홈웨어 속을 들여다본다. 그 속에는 볼록 튀어나온 가슴 살결위로 핑크 빛의 꽃이 은은하게 피어있다. 너무 반가운 나머지 가슴의 통증은 사라지고 웃음이 나온다. 그 동안 나는 이들의 기능성에 집착함으로 예전의 기억을 미뤄놓고 있었다. 얼굴을 옷 속으로 깊게 넣을수록 또 다른 세계로 강렬하게 빨려 들어가는 느낌이 들면서 묘해졌다. 보통 홈웨어를 입을 때의 몸의 자세는 다른 때보다 편안해져 좀 더 과감해진다. 나는 이러한 다양한 신체들의 모습과 옷의 강렬한 패턴의 만남을 인식한다.

아이에서 어른으로 넘어가는 진통을 겪고 있는 지금 다시 그 숲을 보기 위해 뒤로 걸어가 본다. 어느덧 나는 마법의 약을 먹고 너무 커져 문을 통과하지 못한 앨리스가 되어 있다. 그리고 사진은 내가 다시 소녀 앨리스가 되는 또 다른 마법의 약이 되어준다.

박은광, Like an Afterimage, 2011. 8. 16 – 8. 30

미를 추구하는 당당한 열정으로 박은광은 작품을 통해 일상 속에서 균형미를 발견한다. 박은광의 작품은 꽃들 사이로 부서지는 빛, 삭막한 도시의 파사드를 부수어내는 현란한 색감, 거리에서 드러나고있는 조각적인 형태들, 땅과 하늘 사이에서 결빙 순간의 빛과 같이 보통은 간과되고 넘어가는 사물들 내에 존재하는 아름다움들을 일상 속에서 서사시적으로 극명하게 나타낸다. 그의 이미지들은 우리의 시각적 경계에 자리잡고 있기에 보이지 않던 강하고 아름다운 도시를 보여준다. 그의 사진들은 시간의 영역 밖에서 존재하고 변형적이며 대체적인 사진적 진실을 드러내기 위해 찰나의 순간을 잡아내어 변형시킨다.

Jim Ramer, Associate Professor(Director MFA Photography, School of Art, Media and Technology)

갤러리룩스 2011 갤러리룩스 신진작가 공모 심사평

심사위원 배병우(서울예대교수) 박영택(경기대교수, 미술평론)

출품된 포트폴리오에서 3명의 작가를 선정하는 일은 신속하게 이루어졌다. 그만큼 3명의 작품이 여럿 중에 눈에 띄었고 다른 작품들과 차별화되었다는 반증이다. 그 다음의 우열은 가늠하기 어려웠다. 박은광, 장유진, 황용일이 그렇게 선정되었다. 비교적 고른 기량과 시선을 간직한 이들은 무거운 개념이나 과도한 연출에서 빗겨나 차분한 감수성으로 대상을 응시하고 있다는 생각이다. 심사위원들은 사진 자체의 힘과 흥미를 간직한 사진에 더 관심이 갔다. 그것은 분명 보는 행위로부터 출발해 그것이 남긴, 결국 보고만 것이 관자의 망막과 가슴에 상처 같고 여운 같은 심연을 파는 일이다. 그 구멍의 깊이가 아득한 사진이 좋다.

박은광의 사진은 핀홀카메라의 시선으로, 마지못해 수용한 세계의 비근한 정경을 감성적으로 보여준다. 몽롱하며 흐릿하게 다가오는 이 상들은 보이는 것과 보지 못하는 것들 사이에서 흔들리는 듯 하다. 아무것도 아닌 풍경이 그 아무것도 아니라는 슬픈 진실을 여지없이 안겨준다는 점에서 좀 매혹적이다. 작가의 감성과 마음으로 건져 올린 풍경이다.

장유진의 사진은 발랄하고 도발적이다. 여자의 옷 사이로 잠입해서 찍은 사진, 마치 ‘아이스께끼’하고 소리치며 여자아이들의 치마를 들러 올려 기어이 그 안을 들여다보고자 한 악동들의 놀이를 연상시킨다. 그것은 왜곡된 신체의 드러남이자 화려한 꽃무늬 치마 안으로 보는 이를 감싸 안는 체험을 주기도 한다. ‘왜상’의 흔적이 만들어낸 기이한 이미지와 묘하게 자극적인 상황설정이 흥미롭다.

황용일의 사진은 박은광과 그리 멀지 않은 거리에 있다. 차분하게 가라앉은 이 흑백의 사진이 담아내고 있는 풍경 역시 평범하고 적조하다. 그러나 무척 감각적인 사진이다. 아무것도 아닌 풍경과 사물이 작가에 의해, 사진에 견인되어 낯설고 모호하고 매력적인 존재로 돌변하는 기이한 체험을 안긴다. 사실 사진이 그런 존재일 것이다.

이렇게 3명이 선정되었다. 이들에게 축하 드리며 앞으로 이들 작품을 자주 접하기를 기원한다. 갤러리 룩스에서 매년 공모하는 이 행사가 앞으로도 ‘거품 속에 비수’ 같은 존재들을 건져 올리는 중요한 기능을 다 해나가길 바란다.